Le premier volume d’une nouvelle biographie monumentale de Kafka nous rappelle la complexité de sa vie, de l’émergence de ses livres et de leur réception.

Le 4 mars 1939, Max Brod (1884-1968), exécuteur testamentaire de Franz Kafka, fuyant l’avancée des troupes nazies, quitte Prague en train avec son épouse. Depuis la Pologne, le couple gagne la Palestine mandataire. Dans sa valise, Max emporte les carnets, le Journal et les manuscrits de Franz qu’il a soustraits au feu. Contraint de choisir, il abandonne ses propres archives pour franchir la frontière polono-tchécoslovaque, sauvant ainsi l’œuvre de son ami auquel il vouait une admiration immense. Kafka et Brod s’étaient rencontrés en 1902 lors d’une conférence de ce dernier sur Schopenhauer, à l’université de Prague. Brod a décrit Franz comme un très grand et élégant jeune homme aux yeux gris et à l’abondante chevelure, noire de jais.

Une vie de reclus au sein du giron familial

Brod fut le publiciste infatigable de Kafka, alors un écrivain à la notoriété toute confidentielle qui sous-estimait ses textes et refusait de les faire publier. De nombreuses discussions sur ce sujet les avaient opposés. Brod lui a cependant arraché quelques manuscrits et les a fait lire au jeune éditeur viennois, Kurt Wolff. Parurent alors Contemplation et La Métamorphose.

Elias Cannetti a écrit un fort joli texte à propos de La Métamorphose :

« Les histoires où des bestioles jouent un grand rôle sont très répandues en Chine ; notamment celles où grillons, fourmis, abeilles accueillent des hommes parmi eux et se comportent vis-à-vis d’eux comme des hommes. Toutefois, il ne ressort pas très clairement des lettres de Kafka à Felice s’il a lu ou non les Contes de fantômes et d’amour de Martin Buber, ouvrage dans lequel on rencontre certaines histoires de ce genre. (En tout cas, il le cite avec des éloges, et il apprend avec une certaine humeur − c’était pendant la période où il était jaloux des autres écrivains − que Felice s’est déjà procuré ce livre.) Quoi qu’il en soit ; beaucoup de ses récits pourraient appartenir à la littérature chinoise. Depuis le XVIIIe siècle, la littérature européenne a souvent emprunté ses thèmes à cette littérature. Et pourtant, le seul écrivain chinois de nature que possède l’Occident, c’est Kafka. Dans une annotation qui pourrait émaner d’un texte taoïste, il a personnellement résumé ce que “le petit” représente pour lui : “Deux possibilités : se faire infiniment petit ou l’être. La seconde serait l’accompli, donc l’inaction ; la première le commencement, donc l’action.” »

A Prague, Kafka ne fréquentait qu’un cercle étroit d’intellectuels de langue allemande : Oskar Pollak, Oskar Baum, Félix Weltsch et Max Brod, bien sûr. En compagnie de ses amis, il pouvait se montrer loquace, plein d’un humour parfois cruel. En revanche, quand il y avait trop de monde, il restait silencieux. Il correspondit quelques temps avec Robert Musil. Martin Buber fut impressionné après avoir lu ses premiers textes.

Kafka a vécu chez ses parents jusqu’à trente ans, tout en se sentant totalement étranger à sa famille. Il disait n’avoir pas échangé vingt mots avec sa mère pendant deux ans. Il évitait tout contact, rasait les murs, restait silencieux pendant les repas, ne partageant pas la même nourriture que ses proches. Végétarien, il mastiquait longuement les rares aliments de son régime ; cela exaspérait son père, qui détournait la tête pour ne pas le voir.

Rien ne l’obligeait à vivre et à souffrir au domicile familial. Rien ne le contraignait à dormir dans une chambre proche de celle de ses parents, et de devoir passer devant le lit conjugal pour accéder au sien. Docteur en droit, employé comme haut fonctionnaire à la Compagnie d’Assurances Generali contre les accidents du travail, il gagnait de quoi louer un appartement, où toutes ces souffrances lui auraient été épargnées. Il ne déménagea que contraint et forcé.

Lorsqu’éclata la Première Guerre mondiale, il dut céder sa chambre à ses sœurs revenues habiter chez leurs parents parce que leurs maris avaient été mobilisés. Il trouva d’abord une chambre meublée dans un appartement où il n’était pas le seul locataire. Le moindre bruit, ou le mouvement furtif de pas derrière sa porte, le rendaient fou. Il s’installa dans une autre chambre, pas chauffée, alors qu’il faisait très froid, et où il tomba bientôt malade.

Sauver l’œuvre de Kafka malgré lui

Un mois après sa mort, survenue le 11 juin 1924, Max Brod avait trouvé deux billets, non datés, dans lesquels Franz lui demandait de « brûler sans restriction » tout ce qu’il trouverait de sa plume. Le premier billet, rédigé à l’encre, portait son adresse :

« Voici mon bien cher Max, ma dernière prière : tout ce qui peut se trouver dans ce que je laisse après moi (c’est-à-dire dans ma bibliothèque, dans mon armoire, dans mon secrétaire, à la maison et au bureau ou en quelque endroit que ce soit), tout ce que je laisse en fait de carnets, de manuscrits, de lettres, personnelles ou non, etc., tout doit être brûlé sans restriction et sans être lu, comme aussi tous les écrits ou notes que tu possèdes de moi ; d’autres en ont, tu les leur réclameras. S’il y a des lettres qu’on ne veuille pas te rendre, il faut qu’on s’engage au moins à les brûler.

A toi, de tout cœur, Franz »

Brod découvrit ensuite une feuille jaune, plus ancienne, écrite au crayon qui disait :

« Cher Max,

Peut-être, cette fois-ci je ne me relèverai-je pas : une pneumonie est probable après ce mois de fièvre pulmonaire ; j’ai beau l’écrire, cela ne la conjurera pas, bien que ce soit d’un certain pouvoir.

Cette éventualité m’incite à te communiquer mes dernières volontés au sujet de tout ce que j’ai écrit :

On n’en peut retenir que les titres suivants : Urteil, Heizer, Verwandlung, Stafkolonie, Landartz, et la nouvelle Hungerkünstler .

(Les quelques exemplaires de la Betrachtung peuvent rester, je ne veux donner à personne la peine de les mettre au pilon, mais il n’en faut rien réimprimer.) Quand je dis qu’on ne peut retenir que ces cinq livres et ce récit, cela ne signifie pas que je souhaite qu’on les réimprime pour qu’ils soient transmis à la postérité ; au contraire, s’ils disparaissent complètement l’événement aura répondu à mes désirs. Mais, puisqu’ils existent déjà, si quelqu’un veut les garder je ne l’en empêche pas.

En revanche, tous mes autres récits (tout ce qui a pu passer en revue, tous les manuscrits, toutes les lettres), tout ce que tu pourras trouver ou redemander aux possesseurs, (tu les connais presque tous, il s’agit surtout de N. N…. et n’oublie surtout pas les quelques cahiers qui sont entre les mains de N…), tout cela doit être brûlé sans aucune espèce d’exception, et de préférence sans être lu (je ne t’empêche pas d’y jeter un coup d’œil, mais j’aimerais mieux que tu ne le fasses pas ; nul autre en tout cas n’a le droit d’y regarder ), et je te prie d’opérer cette exécution le plus tôt possible. Franz »

Un jour où Franz avait dit à Max : « Je te prie de tout brûler », ce dernier lui avait répondu : « Si tu m’en crois sérieusement capable, je te préviens d’avance que je ne le ferai pas. »

Kafka qui souffrait d’une tuberculose du larynx, avait également ordonné à sa jeune compagne, Dora Diamant (1900-1952) avec laquelle il vécut la dernière année de sa vie, de brûler, devant lui, un paquet de carnets. Ne pouvant ni parler ni s’alimenter, il communiquait avec elle par écrit. Allongé sur son lit, il avait regardé les flammes consumer des manuscrits.

Dora Diamant, militante de la culture yiddish, fut la seule femme avec laquelle Kafka put vivre, à Berlin et durant les dernières semaines, dans trois sanatoriums où il avait été transféré. Elle refusa de remettre à Max 36 lettres de Franz et un ensemble de carnets que la Gestapo allait saisir en 1933. Ils n’ont pas été retrouvés. Après la mort de Franz, Dora signait ses lettres « Dora Kafka ». Ayant réussi à fuir l’Allemagne, après un passage en Palestine mandataire, elle mourut à Londres, dans la pauvreté. Longtemps, sa tombe resta anonyme, mais en 1999, une plaque funéraire fut posée dessus.

Contrevenant aux dispositions de son ami, Max avait finalement ramassé tout ce qui pouvait l’être, notamment les trois grands romans inachevés, Le Procès, Le Château, L’Amérique, chez les parents de Franz et chez sa sœur Ottla.

Seule cette dernière était proche de Franz. Divorcée de son mari chrétien, et ayant perdu la précaire protection dont elle jouissait de ce fait, elle fut déportée au camp de Theresienstadt. Le 5 octobre 1943, elle monta volontairement à bord d’un convoi à destination d’Auschwitz Birkenau avec un groupe d’enfants déportés de Bialystok, où tous furent gazés deux jours plus tard. Les deux autres sœurs de Franz furent aussi assassinées par les nazis.

Les Lettres à Ottla et la famille parurent en 1974 en Allemagne et en Angleterre, puis en 1978 chez Gallimard.

La dispersion des manuscrits de Kafka

En 1945, Brod qui vivait à Tel Aviv, fit don des manuscrits de Kafka à Esther Hoffe, sa secrétaire et maîtresse, laquelle les légua à ses filles Eva et Ruth, en 1970. S’ensuivit une longue bataille judiciaire qui dura de 1973 à 2016. En 1974, les tribunaux israéliens confirmèrent la propriété d’Eva Hoffe sur les manuscrits. Mais en 2007, après la mort d’Esther Hoffe, les tribunaux ont contesté ses dernières volontés. Eva Hoffe fut déboutée en 2012. La Cour suprême a statué définitivement en faveur de la Bibliothèque nationale d’Israël, en 2016.

C’était prévisible, car Esther avait commencé de vendre à des enchères publiques chez Sotheby’s des manuscrits de Kafka, dont celui du Procès en 1988. Les papiers de Kafka furent transférés d’un coffre de la Banque Leumi à la Bibliothèque nationale d’Israël ; il en fut de même pour les boîtes conservées dans une banque de Zurich.

Rapports anthumes et posthumes de Kafka avec le sionisme et la culture juive

Ceux qui contestent la décision de la Cour suprême de confier les manuscrits de Kafka à la Bibliothèque nationale d’Israël, citent cette phrase écrite par l’écrivain, dans son Journal, le 8 janvier 1914 : « Qu’ai-je de commun avec les Juifs ? Je n’ai déjà presque rien en commun avec moi-même ».

L’Allemagne voulant, d’une certaine manière, expier l’inexpiable, tenta tout ce qui était en son pouvoir pour que « le plus grand écrivain contemporain de langue allemande », entrât à la Bibliothèque universitaire des archives de Marbach am Neckar. Les avocats israéliens rappelèrent que les nazis avaient exterminé la famille de Kafka et, que s’il avait survécu à sa maladie, il aurait été assassiné dans une chambre à gaz, dix-sept ans plus tard.

Les manuscrits ont été dispersés en deux lots. Aujourd’hui, la Bibliothèque Bodléienne d’Oxford possède également des manuscrits de Kafka, et pas des moindres : L’Amérique et Le Château.

Kafka avait certes témoigné de sentiments ambivalents pour le sionisme qui, avait-il encore écrit dans son Journal, le fascinait et le dégoûtait. Cependant, il remplissait de nombreux carnets de vocabulaire (sauvegardés par Brod), et suivait assidument des cours d’hébreu avec Puah Ben-Tovim, venue de Jérusalem faire ses études à Prague. Quant aux sentiments paradoxaux de Kafka vis-à-vis du sionisme, on se souvient qu’il souhaitait émigrer avec Dora en Palestine, où elle imaginait ouvrir un restaurant.

L’œuvre de Kafka ne suscitait alors que peu d’intérêt au sein du Yishouv (L’ensemble des Juifs vivant en Palestine, avant la fondation de l’État d’Israël en 1948 : Ha Yishouv ha Yehoudi be Israël.) en Palestine mandataire, puis dans le jeune État d’Israël. Seul Gershom Sholem lui témoignant une profonde admiration, avait commandé à Walter Benjamin pour la Jüdische Rundschau, revue de la Fédération sioniste d’Allemagne, une grande étude sur l’œuvre de Kafka. Il défendit d’ailleurs Max Brod qu’on accusait d’avoir trahi les dernières volontés de Kafka.

On connaît par ailleurs, les sentiments de Franz vis-à-vis de la langue yiddish, alors parlée par plus de six millions de personnes en Europe. Il soutenait chaleureusement la petite troupe d’acteurs d’Isaac Löwy (1887-1942) qui venait souvent se produire dans l’arrière-salle d’un café à Prague. Le 18 février 1912, il avait même prononcé « un discours sur la langue yiddish », avant une lecture de poèmes par Isaac Löwy à l’hôtel de ville juif du quartier de Josefov. « Monsieur Löwy va maintenant vous lire trois poèmes… Vous comprenez le yiddish mieux que vous le croyez. »

« Avant que vous n’entendiez les premiers vers des poètes juifs d’Europe orientale, je tiens encore à vous dire, Mesdames et Messieurs, combien vous comprenez plus de yiddish (Jargon) que vous ne le croyez. Je ne suis pas vraiment inquiet de l’impression que cette soirée prépare à chacun de vous, mais je veux, si elle le mérite, qu’elle se dégage immédiatement. Mais cela ne peut pas se produire tant que le yiddish inspire à certains d’entre vous une angoisse qu’on pourrait presque lire sur vos visages. Je ne parle pas seulement de ceux qui traitent le yiddish avec dédain. Mais l’angoisse du yiddish, une angoisse mêlée au fond d’une certaine répugnance, est si l’on veut chose compréhensible. »

Il dit encore :

« Mais restez silencieux, et vous vous trouverez tout à coup au beau milieu du yiddish. Et une fois que vous aurez été ému par lui car le yiddish est tout, le mot, la mélodie hassidique et la réalité profonde de cet acteur juif lui-même-vous ne retrouverez plus votre calme d’autrefois. C’est alors que vous serez à même d’éprouver ce qu’est la vraie unité du yiddish, et vous l’éprouverez si violemment que vous aurez peur, non plus du yiddish, mais de vous. »

Pourquoi une nouvelle biographie de Kafka ?

Presque inconnu jusqu’à sa mort, le nom de Kafka s’est imposé. En un siècle, il est devenu un mythe. Les ouvrages qui lui sont consacrés se comptent par milliers dans le monde entier. Et pourtant, Reiner Stach, lui aussi fasciné par le solitaire de Prague, a décidé de lui consacrer une biographie. Le Procès lui avait fait grande impression, quand il était adolescent. Il a consacré sa thèse de doctorat aux « figures féminines » dans son œuvre.

Lorsque Stach a fait part de son projet à des éditeurs, ces derniers lui ont répondu qu’un livre de plus n’apporterait rien de nouveau. Il ne s’est en rien laissé décourager, et s’est mis au travail. Stach avait l’ambition d’écrire une synthèse. Commencée en 1996, elle lui a demandé 18 ans de travail.

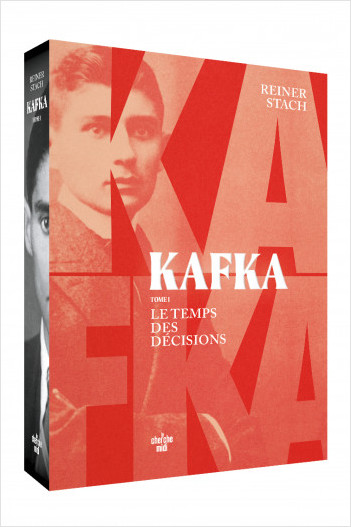

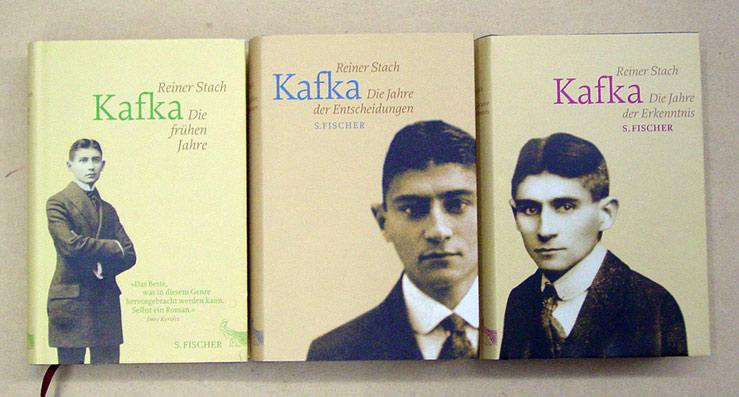

Vingt-sept ans plus tard, sa monumentale biographie, en trois volumes, est paru chez Fischer Verlag (2023). Sa structure bouleverse la chronologie traditionnelle du genre. Le premier tome, intitulé Le Temps des décisions, vient de paraître au Cherche Midi, traduit par Régis Quatresous. Les deuxième et troisième tomes paraîtront à l’automne 2023, et au printemps 2024.

Stach affirme que l’abondante littérature sur Kafka était essentiellement consacrée à l’interprétation. Ceux qui s’intéressaient à sa vie, lisaient la biographie de Max Brod . Or, Reiner Stach ne considère pas le livre de Brod comme une biographie, mais « seulement comme des Mémoires ». Il cite du bout des lèvres la biographie d’Ernst Pawel, Franz Kafka ou le cauchemar de la raison (Seuil, 1988), l’accusant, par exemple, d’imaginer les détails qu’il ne peut connaître de la promenade de Kafka et Felice dans le parc de Grünewald. Il existait bien, affirme-t-il, des documents sur ses parents, son travail, ses amis, mais ils étaient dispersés dans des ouvrages scientifiques, peu connus du grand public.

Il ne s’agit pas d’une biographie comme les autres. Tout d’abord, on l’a dit, parce qu’elle brise les règles traditionnelles du genre qui veut que l’on commence par la naissance, l’enfance, l’adolescence, la jeunesse, etc.

Le biographe consacre le premier volume aux années 1910-1915, les plus fécondes de Kafka, et les mieux documentées. Il en a identifié trois « bien distinctes » dans la vie de l’écrivain. La première est moins connue parce qu’il n’écrivait pas de lettres et n’avait pas encore commencé son journal. 1910, l’année choisie pour le commencement du premier volume, est tout d’abord celle où Kafka décida de devenir écrivain. Il prit cette décision en septembre 1912, après avoir écrit Le Verdict, en douze heures d’affilée, sans se coucher. Durant cette première période, on peut voir comment ses œuvres, qui presque toutes devaient rester inachevées, ont vu le jour.

En 1913, à l’instigation pressante de Brod, il publie Le Chauffeur. En 1914, il a mené de front l’écriture de ses premières grandes œuvres : Le Souterrain, La Taupe géante, Le Substitut, La Colonie pénitentiaire, L’Amérique, Le Procès. Kafka lisait des biographies d’écrivains, car dans ses premières tentatives, il se considérait handicapé. Il écrivait dans son Journal : « Comment fait-on pour surmonter la vie ? » De fait, tous les personnages des romans de Kafka ne réussissent en rien dans leurs entreprises. Certains sont exécutés, sans avoir réussi à savoir pourquoi.

Entre 1910 et 1914, années de grande créativité, Kafka écrira en outre plus de 500 lettres à Felice Bauer, une jeune Juive de Berlin, « qui n’était pas son genre », à laquelle il s’est fiancé deux fois. En 1913, presque acculé, il la demande en mariage à son père, pour finalement rompre tout engagement avec cette femme qu’il ne désirait pas, qu’il ne touchera jamais, lors de leurs rares rencontres. Y compris dans une chambre d’hôtel où ils passèrent deux heures. Felice, une invitée, à peine remarquée, lors d’un dîner chez les Brod, le 13 août 1912. Et pourtant, c’est cette Felice, sans goût ni grâce, qu’il a soumise à la tyrannie de recevoir plusieurs lettres par jour, pour lesquelles il exigeait une réponse détaillée, obsessionnelle, inquisitrice. Felice ne le désirait ni ne le put.

Voilà comment Franz évoque sa vie quotidienne à la demande de Felice :

« Quand enfin une lettre est là, après que les portes de mon bureau se sont mille fois ouvertes pour livrer le passage non au coursier avec la lettre mais à une kyrielle de gens qui, avec une mine tranquille, et torturante pour moi de ce point de vue, se croient les bienvenus alors que seul le coursier avec la lettre aurait le droit de se présenter, et d’autre-quand donc cette lettre est là, je crois pour un instant que je vais pouvoir me calmer, que je vais me rassasier d’elle et que la journée se passera bien. Mais après, ça y est, je l’ai lue, elle dit plus que je pourrai jamais demander à en savoir, vous avez passé la soirée à écrire celle lettre et il vous reste peut-être à peine le temps de faire votre promenade dans la Leipziger Strasse, je lis la lettre une fois, je la pose et je la relis, je prends un dossier mais tout ce que je lis est votre lettre, je suis debout près de la dactylographe qui attend ma dictée et voilà que votre lettre me repasse lentement entre les mains et à peine l’ai-je reprise, des gens me demandent je ne sais quoi, et je sais très bien que ce n’est pas le moment de penser à votre lettre, mais c’est la seule chose qui me vient- et après tout cela je suis affamé comme avant, agité comme avant et alors la porte se remet à jouer, comme si le coursier devait déjà revenir. Telle est la “petite joie” que me causent vos lettres pour reprendre votre expression. »

Malade, Felice Bauer qui vivait dans la pauvreté depuis la mort de son mari, vendit les lettres de Kafka à l’éditeur Salman Schoken en 1956 qui les publiera en 1967. Mais elle n’était ni sotte ni ignare. Ni empotée : elle gagnait sa vie, avait un poste de responsabilité dans une entreprise de parlophones. Elle commettait le péché de lire des écrivains que Franz n’estimait pas, et ne fut pas le moins du monde impressionnée par Le Verdict, son premier livre publié en 1913 chez Kurt Wolff, qui lui était pourtant dédié ! Elle mit même un certain temps à l’ouvrir. Outre les lettres à Felice, écrit Stach, le Journal permet de connaître les journées de Kafka, presque heure par heure.

Kafka travaillait à la Compagnie d’Assurances Generali de 8 heures à 14 heures, il marchait ensuite dans les rues de Prague, ou allait nager. Puis, il rentrait chez lui, dormait un moment et, dans la soirée, se mettait à écrire jusqu’aux petites heures, prenant encore un peu de repos, avant de partir au travail. Cet emploi du temps rigide, cette manière de ne presque pas se nourrir, de dormir la fenêtre ouverte par tous les temps, sa relation avec les femmes, sont le terreau sur lequel est né une œuvre, écrit Reiner Stach. Dans son introduction, il affirme que la vie « en surface » de Kafka semble un ratage complet. Aucun de ses projets ne s’est réalisé.

Sur les 3000 pages de son œuvre, Kafka n’en a publié que 300 de son vivant. Mort à quarante ans, il n’a que peu voyagé ; trois fois seulement à l’étranger. Il imaginait fonder une famille, avoir des enfants, bien que la sexualité lui répugnât. Tout du moins jusqu’à sa rencontre avec la jeune Dora Diamant, qui avait quinze ans de moins que lui, et l’a décrit comme « un homme tout à fait normal ».

Les derniers mois

Transféré dans un sanatorium autrichien, Kafka écrit, le 19 mars 1924, sa dernière lettre au Directeur de la Compagnie d’assurances contre les accidents du travail. Les médecins l’ont informé qu’il souffre d’une tuberculose du larynx et que son cas est désespéré.

« Très estimé Directeur,

Étant donné que mon état de santé s’est considérablement aggravé depuis le début de l’hiver, je partirai ces jours-ci, avec l’aide de mon médecin à Davos.

Il m’est impossible, très estimé Directeur, de me rendre au bureau, car à cause de la fièvre, je ne peux quitter mon lit. Je me permettrai de vous donner de nouveau de mes nouvelles après mon arrivée à Davos.

Avec mes salutations respectueuses,

Votre dévoué Franz Kafka. »

Le 19 avril, Dora Diamant qui vit avec Kafka depuis l’automne précédent, et son ami, le jeune médecin Robert Klopstock, qui l’assiste, ont fait transporter Franz au sanatorium de Kierling, près de Klosterneuburg en Autriche. C’est le troisième établissement où Kafka est admis en quinze jours.

Il ne communique plus avec eux que par quelques mots, tracés sur un morceau de papier.

Il écrit entre autres : « Mets-moi un instant la main sur le front pour me donner du courage », ou encore : « Voilà comment le secours repart sans vous avoir secouru. »

Franz Kafka meurt le matin du 3 juin 1924.

Jugements posthumes sur Kafka

Milena Jesenska, jeune et belle femme, écrivain, qui aima Kafka et fut aimée par lui, publia un article dans le journal tchèque de Prague, trois jours après sa mort :

« Avant-hier est mort au sanatorium Kierling, près de Klosterneuburg, à proximité de Vienne, le Dr Franz Kafka, écrivain allemand vivant à Prague. Peu de gens le connaissaient parce qu’il vivait solitaire, c’était un homme savant effrayé par la vie ; pendant des années, il avait été malade des poumons, une maladie qu’il soignait certes mais qu’il nourrissait sciemment et soutenait spirituellement. “Lorsque l’âme et le cœur ne supportent plus le fardeau, les poumons prennent la moitié de la charge pour qu’elle soit au moins un peu répartie”, a-t-il écrit une fois dans une lettre, et telle était aussi sa maladie. Elle lui a donné de la finesse jusqu’au miracle et de la pureté intellectuelle jusqu’à une terrible intransigeance ; en contrepartie, lui, l’homme, a rejeté toute sa peur intellectuelle devant la vie sur le compte de la maladie. Il était timide, craintif, modeste et bon, mais il a écrit des livres cruels et douloureux. Il a vu un monde plein de démons invisibles qui écorchent et détruisent l’homme sans défense. Il était trop clairvoyant, trop sage pour savoir vivre, trop faible pour lutter contre la faiblesse des gens généreux et bons qui ne savent pas entreprendre la lutte contre la peur devant les incompréhensions, le manque de complaisance, le mensonge intellectuel, sachant d’avance qu’ils sont impuissants et succombent. Il reconnaissait les hommes comme seuls peuvent les reconnaître ceux qui ont une grande sensibilité nerveuse, qui sont seuls et voient l’homme en prophètes, d’un seul coup d’œil à leur visage. Il connaissait le monde, singulièrement et profondément, il était à lui seul un monde singulier et profond. Il a écrit des livres parmi les plus remarquables de la jeune littérature allemande ; ils sont l’expression de la lutte de la génération actuelle du monde, sans contenir de mots tendancieux. Ils sont vrais, nus et douloureux, et même là où l’expression est symbolique, ils sont presque naturalistes. Ils sont pleins d’une ironie sèche, du regard sensible d’un homme qui voyait le monde avec tant de clarté qu’il n’a pu le supporter et devait mourir pour ne pas reculer et prendre la fuite comme les autres dans des erreurs quelconques, même les plus généreuses, intellectuelles ou subconscientes.

(…) Le dernier roman Le Procès est en manuscrit et prêt pour la publication depuis des années. Il fait partie des livres qui, lorsqu’on les a lus, laissent une impression d’un monde si complet qu’il n’est plus nécessaire d’ajouter un seul mot. Tous ces livres dépeignent les horreurs des incompréhensions mystérieuses, des torts dans cause qui opposent les hommes ; c’était un homme et un artiste d’une conscience si craintive qu’il entendait là où d’autres, sourds, se sentaient en sécurité. »

Milena et Franz ne se sont rencontrés que deux fois. Ils passèrent quatre jours à Vienne et deux jours à Gmünd. Kafka rompit avec Milena, au mois de novembre 1920 parce qu’elle refusait de se séparer de son mari. Communiste, elle entra dans une organisation de résistance militaire secrète, après l’occupation de la Tchécoslovaquie. Elle fut arrêtée par la Gestapo en novembre 1939, puis déportée l’année suivante au camp de concentration de Ravensbrück, où elle travailla au Revier comme infirmière. Elle s’y lia à Margarete Buber-Neumann. Elle mourut au camp, le 17 mai 1944.

Une question pour Reiner Stach

La lecture de cette biographie est en tout point passionnante. Elle est savante, sans être pédante, minutieusement documentée, écrite dans un style vif, spirituel, qui fait quelques concessions au langage parlé aujourd’hui.

Je me permettrai toutefois de poser une question à Reiner Stach. Pourquoi qualifie-t-il les sionistes d’« incestueux » ? Pourquoi les évoque-t-il avec une certaine condescendance ? Considérant l’œuvre de Max Nordau, médecin, sociologue, et surtout co-fondateur du mouvement sioniste, pourquoi la qualifie-t-il de : « Bodybuilding juif » ? Nordau avait compris ce que serait le destin des Juifs d’Europe, s’ils ne le prenaient pas en main. Il ne s’est pas trompé. Parmi les utopies européennes, le sionisme n’a pas si mal réussi.

Il me vient à l’esprit une autre question, dans l’importante bibliographie, j’ai vainement cherché les noms de Marthe Robert, Gershom Scholem et Walter Benjamin. Pourquoi en sont-ils absents ? Pourquoi est aussi absente la mention de la biographie de Dora Diamant par Kathy Diamant, La Vie de Dora Diamant, le dernier amour de Kafka (Hermann, 2006). Peut-être les trouverons nous dans le deuxième et troisième volume.

© Myriam Anissimov

Kafka. Le temps des décisions. Reiner Stach. 2023. Le Cherche midi. 956 pages

https://www.nonfiction.fr/article-11728-vies-de-kafka-et-de-son-uvre.htm

Myriam Anissimov

Myriam Anissimov est l’auteur de plusieurs biographies de référence (Primo Levi, Romain Gary, Vassili Grossman et Daniel Barenboim) et de plusieurs romans, parmi lesquels La Soie et les Cendres, Sa Majesté la Mort et Jours nocturnes. Elle a été critique littéraire et artistique pour Le Monde de la Musiqueet de nombreux titres de la presse nationale. Elle a préfacé et favorisé la réédition de Suite françaised’Irène Némirovski et celle du Pianiste de Wladislaw Szpielman, adapté au cinéma par Roman Polanski. Son roman, Les Yeux bordés de reconnaissance, a reçu lePrix Roland-de-Jouvenel de l’Académie Française en 2018. En 2021, elle a publié Oublie-moi cinq minutes ! (Seuil).

Poster un Commentaire