La logique du déclic à quelque chose de mystérieux. Peut-être parce qu’il n’en a pas, de logique, justement.

J’ai toujours aimé écouter les anciens raconter. Ainsi, au fil des ans, j’ai pu enregistrer quantité de données sur mon histoire familiale, des anecdotes captées dans un demi-sommeil par mes oreilles d’enfants à la fin de dîners de Pâque, si longs !, comme quarante ans dans le désert. Le pogrom de Constantine, 5 août 1935. La sage-femme assassinée. Le déchaînement de haine. La complicité silencieuse des autorités françaises. Des détails rappelés autour d’une table en riant, pour remballer la nostalgie et les larmes qui pointent avec. Les mariages arrangés par les femmes aux bains maures. Le pain qu’on porte à cuire dans le four du boulanger. Les soirs de fête où les « gosses » s’endorment ensemble pêle-mêle sur des matelas par terre. Les événements douloureux racontés en quelques mots. Transmission lapidaire. Sur la douleur, on ne s’étend pas. Simple question de pudeur. L’indépendance. L’arrachement. L’exil. La famille éclatée.

De la Deuxième Guerre mondiale de mes parents, grands-parents et proches, je connaissais donc les faits. Je pouvais les énumérer. Les lois antijuives. Le renvoi de l’école de tous les cousins et cousines. Mon père, sauvé de cette peine, par un maître communiste, gueule cassée de 14-18, mais pas moins éjecté des Éclaireurs de France dont il était si fier pourtant, il n’avait pas dix ans, de porter l’étendard. Je savais le licenciement de mon grand-père cheminot, son départ pour la Tunisie à la recherche d’un travail, l’expulsion de la famille, l’exode vers le quartier juif, les séparations forcées, l’errance, la promiscuité. Du côté maternel, on parlait de mes oncles qui s’étaient évadés d’un « camp » pour rejoindre Leclerc. L’un des deux était mort sur une plage de Normandie, en libérant la France. Quant à mon grand-père, gazé à Verdun, gardien à la banque d’Algérie, il s’était vu interdire tout contact avec le public.

Je connaissais les faits. Sans toujours les comprendre. « Le camp » de mes oncles, par exemple. Des camps de quoi, de qui, par qui, pour quoi ? Je n’ai appris que récemment, grâce à L’Année des dupes 1943*, qu’il s’agissait d’un camp de travail (de ceux qui « rendent libre », comme disaient les Allemands) dont on devait la création aux antisémites d’Algérie, des vichystes dans l’âme, et que les prisonniers juifs y étaient maltraités et affamés par des Français.

Mais les faits sont bruts et froids. Jusqu’au fameux déclic. Comme il y a quelques jours.

J’étais plongée jusqu’au cou dans les archives familiales « héritées » de ma mère. Préparant pour ma tante sa demande de « réparations » à la Claims conference, je cherchais un document prouvant sa judéité : les Allemands l’exigeaient ; si ce n’est pas ironique ! Je le faisais pour l’histoire. Pour que les souffrances des miens soient mieux connues, reconnues et recensées. Mon père, lui, n’a pas voulu. Cette pudeur, toujours : à côté de ce qu’ont vécu les Ashkénazes en Europe, « je ne vais pas me plaindre, quand même ». Ben non, quand même !

Je feuilletais, parcourais, feuilletais encore, quand brusquement…

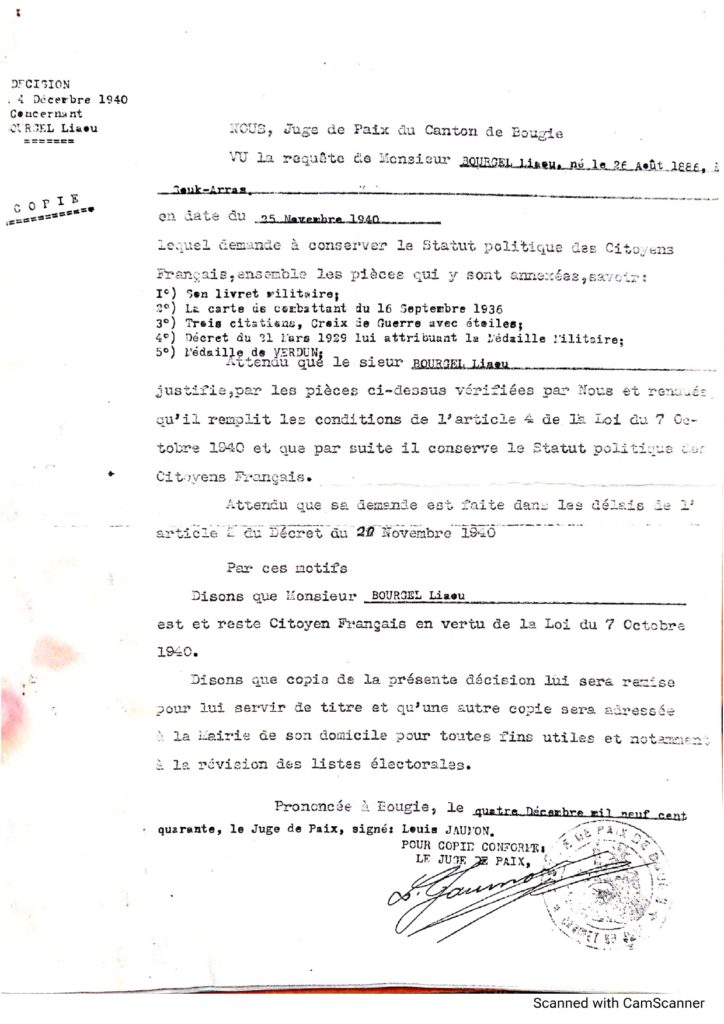

Le déclic. Et en une fraction de seconde, les faits froids, bruts, lointains, se sont transformés en nausée. Un coup poing dans le ventre. Je découvrais un document signé du juge de Paix du Canton de Bougie, qui « accordait » à mon grand-père de rester citoyen français, « attendu » qu’il avait présenté « dans les délais » sa requête accompagnée de son livret militaire, sa carte d’ancien combattant, ses trois citations, croix de guerre avec étoiles, sa médaille militaire, sa médaille de Verdun. J’avais envie de hurler. Cet homme si digne que j’adorais, ce patriote, qui avait donné à la France quatre années de jeunesse, avait dû supplier les autorités françaises de ne pas le déchoir de sa nationalité ! J’en avais le souffle coupé. Je me sentais, par lui, personnellement trahie.

Quelques années plus tard, les autres Juifs, sans faire de vagues, ont réintégré le corps français. Toujours fidèles à leur patrie. Celle même qui les avait rejetés, humiliés. Jusque aujourd’hui. Mon père répète à l’envi son admiration à De Gaulle pour avoir réussi à faire asseoir la France à la table des vainqueurs. J’aurais, pour ma part, préféré que cette France lui demande pardon. Qu’elle paie, elle, les réparations. Mais il n’est pas trop tard peut-être.

- De Jacques Attali, Fayard, 2019

© Judith Bat-Or

Poster un Commentaire