Comment les Juifs en sont-ils venus à être définis comme « blancs » par un discours critique et militant en vogue aujourd’hui –notamment dans les campus américains ? Pourquoi qualifier les Juifs de dominants ou de privilégiés ; et Israël d’entité coloniale pratiquant un apartheid motivé par un suprématisme juif et blanc ? Première partie d’un essai de Balázs Berkovits sur la supposée couleur des Juifs…

« Nous ne rentrons pas dans les catégories ‘oppresseur’ ou ‘opprimé’. Nous sommes à la fois privilégiés et marginalisés, protégés par ceux qui ont le pouvoir et pourtant ciblés par la même démence raciste que les personnes de couleur. La haine que nous subissons sur le campus n’a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. C’est la simple existence des Juifs qui défie l’idéologie antiraciste. Ce n’est donc pas tant que le sionisme soit du racisme. C’est que la judéité l’est »[1].

Ces phrases prononcées récemment par un étudiant juif américain expriment quelque chose d’essentiel : pour l’alt-right et les courants abritant un type traditionnel de racisme et d’antisémitisme, les Juifs ne sont jamais suffisamment blancs ; en même temps, ils ne le sont toujours que trop pour les militants de la justice sociale et les critiques de la « blanchité », qui nient non seulement la menace de l’antisémitisme, mais accusent les juifs d’être racistes, en raison de leur blanchité même, supposée non reconnue par eux-mêmes mais pourtant évidente. Le discours sur la « race » a gagné du terrain, jusqu’à s’imposer comme l’idiome naturel d’une critique et d’un militantisme social. Les Juifs se trouvent pris alors dans un étau, dans un nœud indémêlable d’injonctions contradictoires.

Naissance en Amérique : les études sur la race et la blanchité

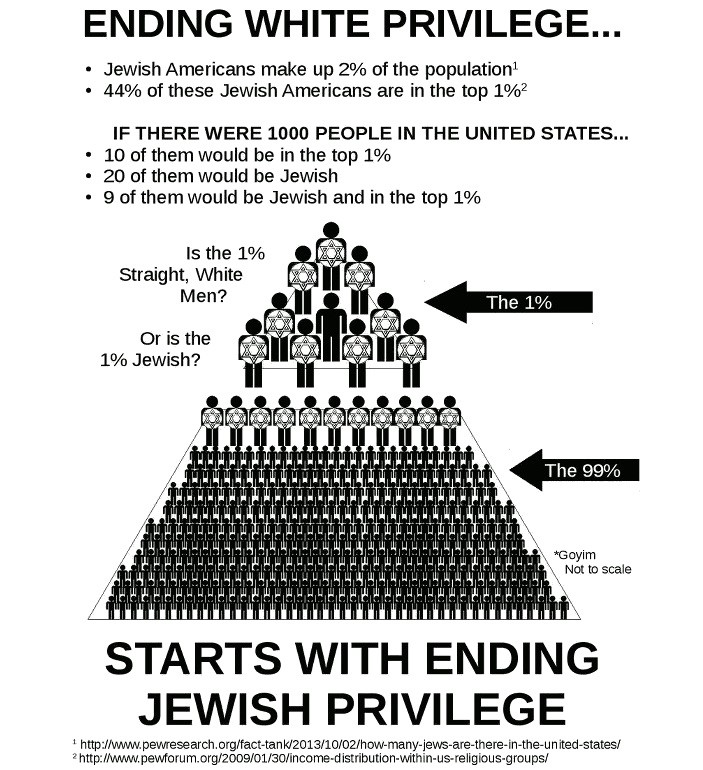

Il est logique que le discours sur la « blanchité » soit né aux États-Unis, où, contrairement à l’Europe, la couleur et la classification raciale occupent une place centrale dans le débat public. Mais son influence croît sur le vieux continent, où la nouvelle (auto)compréhension raciale des groupes sociaux et la critique race-based gagnent du terrain, soutenues depuis le milieu universitaire par les tenants de la Critical race theory et de la Critical whiteness theory. C’est dans ce cadre idéologique qu’il est affirmé que les Juifs, du moins les Juifs ashkénazes, qui constituent effectivement la majorité des Juifs américains (mais leur cas est traité comme un paradigme extensible à tous les autres groupes juifs du monde), sont incontestablement blancs. Cela revient à éclipser leur statut de minorité ethnique et religieuse, ainsi que leur histoire européenne de persécution extrême culminant avec la Shoah. La qualification de « blanc » n’est pas seulement destinée à exprimer que les Juifs ne seraient plus victimes de racisme, ou du moins de ‘racisme systémique’, puisqu’ils ne sont pas discriminés pour des motifs ethniques ou religieux ; c’est aussi un moyen d’affirmer qu’ils jouissent du ‘privilège blanc’, et que, dans de nombreux cas, ils participent même activement au maintien de ce ‘racisme systémique’ dirigé contre les personnes de couleur.

Indubitablement, dans ce type de discours où la société majoritaire, « blanche », est caractérisée comme essentiellement raciste et où la blancheur est comprise sur un mode critique, l’évaluation des processus d’acculturation et de mobilité sociale y est renversée : ceux-ci sont désormais considérés comme des phénomènes négatifs. Ces réévaluations sont destinées à donner l’impression que les Juifs sont en fait partie intégrante de la majorité oppressive des sociétés multiculturelles, dans lesquelles les personnes de couleur sont opprimées sur une base raciale. Cette perception est renforcée par l’image d’Israël, une entité prétendument étrangère au Moyen-Orient, imaginée sur le modèle des implantations historiques de colons blancs.

Selon l’historien Moshe Rosman, cette critique des Juifs qui émerge dans ce qu’il appelle la « nouvelle académie » (fortement influencée par la théorie postcoloniale, la théorie intersectionnelle et les politiques identitaires), mais aussi dans le discours public, provient du « multiculturalisme » contemporain (compris ici dans un sens plutôt étroit comme une politique identitaire). Ce dernier aurait opéré une sorte de changement de paradigme en ce qui concerne l’évaluation des processus d’intégration. Auparavant, selon Rosman, les minorités étaient encouragées à devenir une « sous-culture », ce qui passait par un éloignement de la périphérie de la société et l’adoption des valeurs de la majorité, mais n’empêchait pas la préservation de certains traits culturels distinctifs et idiosyncrasiques. Avec le passage d’un paradigme « pluraliste » à un paradigme « multiculturel », l’assimilation et l’acculturation ont perdu de leur cachet antérieur et sont devenus l’objet d’une critique récurrente. La représentation des Juifs en tant que minorité qui a réussi ne pouvait dès lors plus trouver sa place au sein de cette nouvelle constellation multiculturelle, quand la préférence est donnée aux « contre-cultures », qui se comprennent en stricte opposition à ce qui est considéré comme la culture majoritaire.

Tout cela peut être résumé par une formulation concise de Pamela Paresky : « À une époque où l’impératif moral est d’ ‘être moins blanc’, il n’y a pas d’identité plus pernicieuse que celle d’un groupe minoritaire autrefois impuissant qui, plutôt que de se joindre à la lutte pour démanteler la blanchité, a opté pour celle-ci.[2]»

La nouveauté de la Critical Race Theory et des Critical Whiteness Studies, disciplines de plus en plus populaires, tient à la manière avec laquelle la « blanchité » y est traitée comme un concept historique devant être désessentialisé. Ces théories s’efforcent donc de modifier ce concept de prime abord lié à la perception visuelle de la couleur de peau. A présent, des personnes ou des groupes peuvent de fait devenir blancs, la blancheur étant quelque chose qui peut être atteint par un processus historique d’acculturation/assimilation. La « blanchité » des Juifs est alors supposée constituer le point final d’un processus historique empiriquement vérifiable après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la discrimination à leur encontre et l’antisémitisme ont progressivement diminué aux États-Unis (voir à cet égard le livre pionnier de Karen Brodkin[3]). Certes, le nombre sans cesse croissant d’attaques antisémites au cours des deux dernières décennies dément fermement cette dernière supposition, mais ce phénomène n’est reconnu qu’à contrecœur, ou souvent qualifié de « non systémique ».

Il convient de noter que le concept de « blanchité » demeure quelque peu obscur. En effet, il agrège différentes significations, dont certaines se contredisent ouvertement. Ses tensions internes apparaissent clairement dans le cas où l’on considère que les Juifs deviennent blancs (au sens socio-économique), tout en supposant qu’ils ont toujours été blancs (au sens « racial », concernant la couleur de la peau) – cette dernière condition étant considérée comme un préalable essentielle à l’intégration véritable. La circularité de cet argument est évidente, ce qui ne semble pas constituer un obstacle à son emploi.

Malgré, ou peut-être grâce à ces ambiguïtés, l’étiquette ‘blanche’ produit à la fois un effacement – puisque la qualification annule par définition le statut minoritaire d’un groupe – et une critique très vive – puisque la majorité blanche est dénoncée avec insistance comme raciste, ou du moins comme bénéficiant d’un « racisme systémique », quand bien même ce serait à son insu. Puisque ‘blanc’ est devenu l’un des concepts les plus importants de la critique contemporaine, quand celle-ci s’attaque par exemple au « privilège blanc » ou à la « suprématie blanche », cela a des conséquences importantes. L’intention d’assimiler les Juifs à la blancheur est manifestement politique : affirmer que la question fondamentale est raciale, même dans les sociétés occidentales contemporaines ; et, en outre, que cette question raciale fondamentale est avant tout celle du partage entre les Blancs et les Noirs / personnes de couleur, et donc que tout le reste devrait être considéré comme négligeable. Ainsi, les caractéristiques particulières de l’antisémitisme, c’est-à-dire tout ce qui distingue du racisme, sont invisibilisées.

Le cadre conceptuel de la blanchité produit ainsi un double effet quand il s’applique aux Juifs. Il permet d’abord de montrer que les Juifs ne sont plus une minorité, puisqu’ils sont dépourvus de ‘couleur’, effaçant leur existence en tant que groupe et donc aussi l’antisémitisme dont ils continuent d’être victimes : ils sont déclarés obsolètes, quasi inexistants. En second lieu, quand la critique et l’accusation s’intensifient, il suggère que les Juifs sont en fait les oppresseurs paradigmatiques.

En revanche, il est intéressant de remarquer que, contrairement à d’autres ‘ethnies blanches’, les Juifs peuvent encore être identifiés comme un groupe clairement défini au sein de la collectivité ‘blanche’.

La race et la blanchité arrivent en Europe

Quand cette « blanchité juive » est transposée en Europe, elle est caractérisée par opposition aux musulmans. Le schème interprétatif de la succession temporelle domine, dans lequel l’antisémitisme appartient au passé, tandis que le racisme contemporain se manifeste presque exclusivement par l’islamophobie. On retrouve ce schème par exemple chez Enzo Traverso, pour qui le déclin de l’antisémitisme après la guerre a conduit l’Europe à constituer le musulman en figure d’ ‘altérité’ supplétive, permettant ainsi aux Juifs de devenir entièrement blancs[4]. Les Juifs émancipés pouvaient déjà prétendre à la blancheur avant la guerre, avance Traverso, surtout s’ils adoptaient le racisme européen ; cependant, il concède qu’ils étaient empêchés de devenir blancs par l’antisémitisme (et, accessoirement, par la Shoah…). L’antisémitisme, ultime obstacle au devenir blanc des Juifs, s’est finalement atténué après la Seconde Guerre mondiale. Pour Traverso, qui renverse de manière curieuse un argument prétendument inspiré par Sartre, cela signifie également que les Juifs en tant que tels ont cessé d’exister.

La position de Houria Bouteldja[5], fondatrice du Mouvement des indigènes en France, est plus radicale encore. Elle ne se limite pas à considérer que les Juifs sont blancs, ce qu’elle interprète comme un « choix » de leur part, mais les exhorte en plus à se débarrasser de cette assignation à la blanchité. Dans son esprit, les Indigènes et les Blancs se font face depuis le début de l’époque coloniale, à la manière de deux blocs inamovibles. Entre les deux se trouvent les Juifs : en se fondant pleinement dans la majorité blanche, ils auraient trahi leur condition originelle de non-blancs. Désormais « blanchis », ils seraient devenus les « dhimmis de la République ». À cet égard, Bouteldja ne met pas tant l’accent sur l’intégration sociale des Juifs et leur prospérité économique dans le monde occidental : ce qui lui importe, c’est leur intégration politique au sein de la société, ou plutôt d’un système mondial (qui inclut Israël) qualifié de blanc et de « raciste ». Alors, les Juifs, en tant que sionistes, seraient instrumentalisés par le colonialisme blanc et temporairement à l’abri de l’antisémitisme et du racisme blancs. Ils se retourneraient alors entièrement contre les musulmans (en Occident, mais aussi au Moyen-Orient, où Israël opprime les Palestiniens). En conséquence, Bouteldja prescrit aux Juifs la tâche de revenir à leur condition originelle de non-blancs en participant à la lutte contre le sionisme, qu’elle décrit comme une invention européenne en vue de se disculper du crime de la Shoah et de construire une colonie blanche au Moyen-Orient, invention dont les Juifs seraient dupes. Pour elle, cette lutte incarne la « confrontation historique » centrale avec les blancs.

La critique des « juifs blancs »

Le thème du blanchiment des Juifs, omniprésent dans le monde universitaire américain, semble renvoyer à certains programmes critiques antérieurs aux sciences sociales, tels que la critique des Lumières à l’égard des « mœurs juives et du sous-développement civilisationnel », ou aux critiques antisémites ultérieures d’une modernité maligne et de la « mentalité de profiteur ». A l’époque des Lumières, la question était de savoir si les Juifs en tant que groupe méritaient l’égalité des droits civils et politiques, et si l’éducation les débarrasserait de leurs mœurs traditionnelles supposées incompatibles avec la société moderne. L’émancipation acquise, les critiques en sont venues à être formulées en termes d’avantages juifs injustifiés ou de « surreprésentation juive ». Elles tendaient alors à accuser les Juifs d’exercer une influence pernicieuse sur certaines parties, voire sur l’ensemble de la société majoritaire (un écho de ces critiques reste perceptible dans les théories du complot d’aujourd’hui).

Les Juifs sont ici doublement accusés : on leur reproche d’abord d’être arriérés et inaptes à l’intégration, puis d’incarner et de bénéficier comme nul autre des avantages d’une modernité corrosive (parfois les deux reproches se superposent). Un changement s’est donc opéré entre le discours des Lumières qui sous-tendait « la question juive » et la formulation de « l’antisémitisme » moderne. Les Juifs ne représentaient plus l’atavisme et l’arriération; ils étaient maintenant aussi étiquetés comme l’avant-garde de la modernité corrompue. Le trope de leur surreprésentation dans les positions dominantes et de leur influence sociale souterraine était particulièrement caractéristique de l’Europe centrale et orientale, où il a survécu par-delà la Seconde Guerre mondiale, et perdure à bien des égards jusqu’à nos jours.

Comment la critique des ‘Juifs blancs’ se rapporte-t-elle à ces tropes ? Comment la ‘proéminence’, l’‘exceptionnalité’, la ‘domination’ juives sont-elles réinterprétées dans la critique contemporaine ?

Il a déjà été solidement établi que la mémoire de la Shoah et la « primauté indue » de la souffrance juive dans la mémoire collective se sont constituées en un enjeu majeur de l’agenda postcolonial[6]. La thèse d’une supposée position privilégiée de la mémoire juive face à d’autres souffrances s’est récemment enrichie d’autres privilèges : la position des Juifs dans la structure de classe ; l’absence de discrimination à leur égard, contrairement à d’autres minorités dites visibles ; le déclin de l’antisémitisme dans le monde occidental ; et même la « protection renforcée » qui seraient indûment accordée par les autorités étatiques aux Juifs.

Par ailleurs, l’aspect critique (voire moral) du discours sur le devenir blanc des Juifs vise à montrer qu’ils n’ont pas « mérité » leur place éminente dans la société. Leur mobilité sociale et leur acculturation ne seraient pas dues à leur talent, à leur travail ou à leur persévérance, mais aux conditions sociales qui les favorisent. Ce genre d’approche prive les Juifs de leur statut d’acteurs sociaux et de la capacité de s’en prévaloir.

Ce discours critique, qui n’est qu’un simulacre de théorie sociale, qui mime le langage des sciences sociales sans en relever véritablement, a pu se conjoindre aux prises de positions anti-juives de certains intellectuels noirs activistes des années 60 et 70, tels que James Baldwin et Harold Cruse[7]. Dans une certaine mesure, la critique contemporaine des Juifs n’est rien d’autre qu’une rationalisation de ces positions, agrémentée de quelques concepts et outils des sciences sociales.

Pour les spécialistes de la blanchité, la mobilité sociale ascendante des Juifs est le signe d’une « trahison » de leur position minoritaire authentique, de leur alliance avec le système capitaliste, de leur identification complète avec l’Amérique blanche et même de leur adhésion explicite au racisme anti-noir. En aiguisant le contenu de « blanc », la critique fait bien davantage que dénoncer l’existence de privilèges illégitimes ou d’une intégration sociale indue : les Juifs sont accusés de contribuer positivement à la domination raciale et économique dont pâtissent les Noirs, cela non seulement en démontrant qu’il est possible pour une minorité de réussir, mais alors en devenant raciste.

En somme, le discours sur la « blanchité juive » est conçu comme une contre-apologie, dans un triple sens. Premièrement, ce que les Juifs ont accompli n’est pas dû à leur action, mais aux circonstances sociales et au fait qu’ils ont profité de toutes les opportunités dont les autres, et principalement les Noirs, n’ont pas bénéficié. Deuxièmement, cette mobilité ascendante ne peut pas être considérée comme positive, car les Juifs ne font que profiter du racisme de la société blanche et y contribuent (dès lors que la société majoritaire est qualifiée de suprémaciste blanche, ou du moins qu’elle favorise structurellement les Blancs). Troisièmement, ce prétendu racisme serait exercé de manière intentionnelle par les Juifs, ou du moins par certaines figures intellectuelles et politiques juives de premier plan. Et là, il y a comme un changement soudain dans l’explication : alors que l’obtention de leur statut n’était pas reliée à leur capacité d’action, le racisme supposé des Juifs est subitement conçu comme étant au moins partiellement conscient et intentionnel. Cette incohérence, on le voit, permet de gagner sur les deux tableaux en accablant les Juifs, qu’ils soient pensés comme passifs ou actifs.

Balázs Berkovits

ICI : Suite et fin de l’essai de Balázs Berkovits

Balázs Berkovits est né à Budapest et vit à Tel Aviv. Il est sociologue et journaliste. Rattaché à l’Institut Bucerius et à l’Institut Herzl de l’Université de Haifa, ainsi qu’à l’Institut Roth de l’Université de Tel Aviv, il travaille sur le resurgissement du « problème juif » dans des travaux contemporains de critique philosophique, sociale et politique. Comme journaliste, il écrit sur la situation politique et sociale de la Hongrie contemporaine. Il a notamment collaboré à « Anti-Zionism, Antisemitism, and the Dynamics of Delegitimization », Indiana University Press, 2019.

En coopération avec la Fondation Heinrich Böll

Notes

1Blake Flayton de l’Université George Washington, cité dans Bari Weiss, « Stop Being Shocked », Tablet Magazine, 5 octobre 2020.

2Pamela Paresky, « Critical Race Theory and the Hyper-White Jew« , p.23 Sapir, vol. 1, printemps 2021.

3Karen Brodkin, How Jews Became White Folks, Rutgers University Press, 1998.

4Enzo Traverso, « Les juifs et la ‘ligne de couleur’ », Sylvie Laurent – Thierry Leclere, De quelle couleur sont les Blancs ? Paris, La Découverte, 2013.

5Houria Bouteldja, Blancs, juifs et nous . Vers une politique de l’amour révolutionnaire, La Fabrique, 2016.

6Par exemple : Philip Spencer, « Imperialism, Anti-Imperialism and the Problem of Genocide, Past and Present », History, 2013 ; Balázs Berkovits, « Social Critique and the Jewish Problem », in : Alvin Rosenfeld (ed.) : Anti-Zionism and Antisemitism. The Dynamics of Delegitimization, Indiana University Press, 2019.

7James Baldwin (1929-1886), auteur américain, combattant à côté de Malcom X et de M. Luther King pour les droits civiques, il est auteur d’une œuvre littéraire considérable. Concernant les Juifs voir son célèbre « Negroes are Anti-Semitic Because They’re Anti-White », in : Nat Hentoff (ed.), Black Anti-Semitism and Jewish Racism, New York, R. W. Baron, 1969. Harold White Cruse (1916-2005) est un intellectuel américain, dont l’essai The Crisis of the Negro Intellectual, (New York, William Morrow Co., 1967) a acquis une certaine notoriété publique. Il y explore notamment les relations entre Juifs et Afro-américains.

Avec le soutien de :

Merci au bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll pour leur coopération dans la conception du site de la revue.

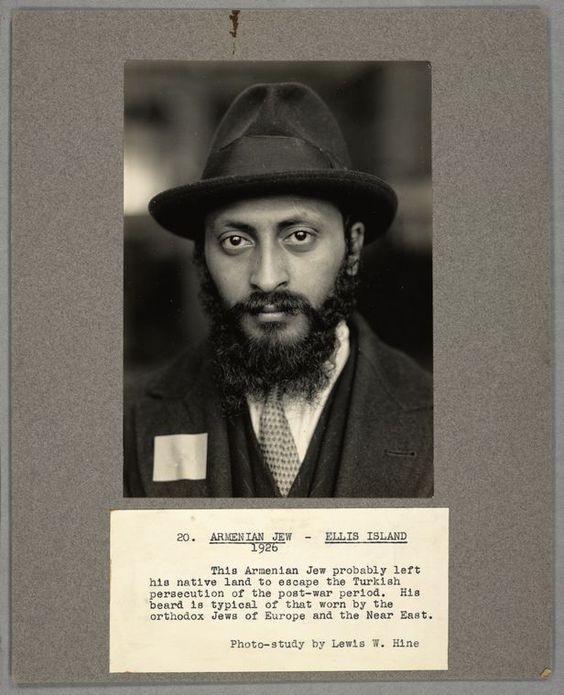

Merci au mahJ de nous permettre d’utiliser sa photothèque, avec le voyage visuel dans l’histoire du judaïsme qu’elle rend possible.

Les campus américains n’ont rien à envier aux anciennes parades nazies :

Les termes “privilège blanc” / “privilège juif” relèvent déjà en soi d’incitation à la haine. Il existe paraît il des tribunaux pour cela. Le racisme des “racisés” envers les “non racisés” est aujourd’hui le racisme majoritaire or on ne peut pas combattre des fléaux qui ne sont pas nommés (et cet article aussi tourne autour du pot).

Quand on constate la montée en puissance de cette nouvelle forme de nazisme (se faisant passer pour de l’antiracisme), la violence banalisée et galopante, les délires malsains des néo féministes et la lobotomie de masse en cours, on comprend mieux l’opposition de certains régimes politiques à l’Occident moderne. En fait la question qu’il faut se poser est : des sociétés comme les nôtres sont-elles encore viables ? Est-il souhaitable que des sociétés comme les nôtres continuent à exister ? Est-ce souhaitable pour nous et les générations futures ?

On peut réellement affirmer sans crainte d’exagération que le parti démocrate américain, les médias pro démocrates, les campus américains et Hollywood incarnent à peu près tout ce qui existe de pire sur cette sphère infernale qu’est la Terre. D’accord avec les deux posts ci-dessus. Beaucoup de mes coreligionnaires et compatriotes continuent cependant de voir dans les USA un allié…