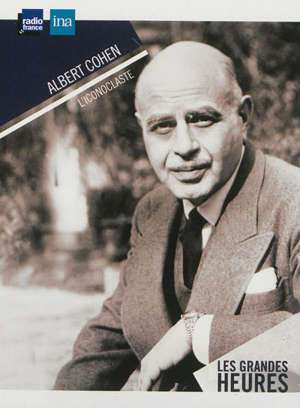

Quarante ans déjà qu’Albert Cohen (Corfou, 1895 – Genève, 1981) a quitté ce monde auquel il ne croyait plus guère, et je n’en reviens pas tant il reste présent dans ma tête et sous mes yeux. Il m’informait de loin et je l’aimais infiniment. Trois ans avant sa mort, d’une voix lasse, il m’écrivait ces quelques mots reproduits dans un chapitre de L’Échelle séfarade (L’Harmattan, 1993) : « Albert- Cohen », avec cet exergue : « Et Mangeclous cessa de parler car il était devenu triste ». Et triste je suis en me rappelant qu’il n’est plus, qu’il ne parlera et n’écrira plus. Sa lettre, comme une relique :

Cher ami, merci de votre bonne lettre. Merci de l’affection si touchante que vous portez à mes livres. Merci enfin de me faire don du texte de votre conférence que je viens de lire avec un grand intérêt. (…) J’aimerais pouvoir vous écrire plus longuement mais ma santé n’est pas bonne…

Abraham Albert Cohen nous venait des îles Ioniennes, au large de la Grèce et il était né ottoman ; mais avant de devenir genevois et citoyen suisse, il fut marseillais, pour découvrir à dix ans, sur cette Canebière pourtant si cosmopolite, qu’il n’était qu’un Juif et un réprouvé. Juif offensé et humilié, « youpin » de Ô vous, frères humains, mais aussi Juif vengeur, à la dent dure, qui saurait terrasser ses ennemis par l’arme du rire et de la langue française. Et voilà d’emblée le début d’une œuvre majeure du XXe siècle que l’Académie Française a su en son temps couronner.

S’il faut prendre ce monument littéraire par un bout, choisissons cette image primordiale du conteur : Charlot, personnage emblématique inventé par Charlie Chaplin. En 1923, le jeune Albert Cohen, un débutant de 28 ans, entre en littérature en publiant dans La Nouvelle Revue française « Mort de Charlot », un récit imaginaire rapportant les heurs et malheurs du gentleman vagabond et riche gueux. Riche, au sens où il l’entendra plus tard en qualifiant ses Juifs crasseux de Céphalonie de représentants de la « race milliardaire » ! En choisissant Charlot comme paradigme initial, il nous donnera ensuite sa prolixe œuvre romanesque Solal (1930), Mangeclous (1938), Belle du Seigneur (1968) et Les Valeureux (1969).

Avec pour protagonistes, d’une part Solal le héros solaire, rayonnant de beauté et transfuge de son judaïsme originel, d’autre part les Valeureux, ses cinq oncles miséreux, échappés du ghetto de Céphalonie. Avec un jeu de va-et-vient entre ces deux mondes que tout oppose et que tout rapproche ― ici richesse et réussite, là misère et âme juive. Mais s’il choisit Charlot en barbouillant ses premières pages, c’est qu’il sait ou devine que la vie n’est qu’une farce : tutto nel mondo è burla, devait-il dire en parlant avec sa mère qui était de langue italienne, s’exprimant tous deux dans le dialecte vénitien qu’on parlait à Corfou, sa ville natale.

Ce Charlot sur l’écran, dans ses films projetés à Marseille, il le voyait comme un miroir ou un double de sa condition d’apatride: The Tramp, Making a Living, The Inmigrant, The Adventurer...

Ce monde, celui que le petit Albert a découvert dès son enfance marseillaise, est cruel, et le gueux y est condamné : à la fin de son récit Charlot est guillotiné, mais avec grâce et en souriant, comme il a coutume de faire dans son malheur et ses déboires, multipliant les œillades « avec ses yeux maquillés de Tunisienne », et esquissant des « entrechats espagnols, des révérences d’écuyère comblée » ― anticipant les gracieuses cabrioles du futur Mangeclous, capable de quelques entrechats avant de se demander s’il ne vaudrait pas mieux en finir avec la vie. Voilà pourquoi Charlot, ce « doux dandy dandinant, dont les songes sont peuplés d’anges policemen et de boxeurs ailés », est une image récurrente, un modèle pour celui qui échafaude déjà son univers romanesque, où l’on pourra rire et pleurer, s’évanouir de plaisir, s’évader, s’éventer, s’ébaubir, s’esbroufer, s’escagasser, s’estomaquer, s’époustoufler, s’émerveiller — effet accumulatif qui nous rappelle que, si le maître de l’image fut Chaplin, le professeur d’écriture est, fut et reste Rabelais. Et rabelaisienne est la veine d’Albert Cohen, pas seulement par le choix et le rythme des mots, mais par ce goût marqué pour la caricature, le carnaval et la scatologie.

Ses romans se distribuent sur deux plans : ici l’île grecque miséreuse avec son ghetto crasseux, voilà pour le décor d’en bas, et, pour la partie haute, le luxueux hôtel Ritz de Genève où, grand seigneur, Solal, sous-secrétaire à la Société des Nations, recevra sa loqueteuse famille.

Au commencement, nous sommes donc dans l’île et c’est l’éveil du jour qui convoque, dans la mémoire de l’exilé, les teintes vibrantes et les parfums entêtants du monde méditerranéen :

Le premier matin d’avril lançait ses souffles fleuris sur l’île grecque de Céphalonie. Des images jaunes, blancs, verts, rouges, dansaient sur les ficelles tendues d’une maison à l’autre dans l’étroite ruelle d’Or, parfumée de chèvrefeuille et de brise marine.

Céphalonie est la plus grande des îles ioniennes, au sud, précédant Ithaque et Cythère. Albert (Abraham) Cohen est né à Corfou, l’île la plus au nord, à un doigt de l’Albanie et à deux empans de l’Italie. L’écrivain, par ce glissement fictionnel du nord au sud, entend préserver l’intimité des siens. En parlant de Céphalonie, ses fictions évoquent, en fait, la Corfou de son enfance, avec ses Juifs et son ghetto, et dans cette transposition sans doute faut-il voir respect ou pudeur, voire désir ludique de mystification. En s’inventant une famille séfarade archétypique, pittoresque et fantasque, follement juive et « un peu nègre », comme il aimait à dire sans vouloir offenser. Voilà cinq cousins qu’il nomme, ironiquement, « les Valeureux », sans doute parce qu’ils ont de la valeur pour lui, bien plus que du courage, eux qui sont tenaillés par « la fameuse peur juive », ce qui n’interdit pas, sporadiquement, chez l’un ou l’autre, des actes de bravoure. Ou de défi, parfois suicidaire. Les Valeureux, ces « grands discoureurs », sont « juifs du soleil et du beau langage », déterminés par ces deux pôles : le rayonnant rivage grec et la belle et archaïque langue française. Qui joue un rôle original et stupéfiant dans toute cette écriture, justement parce qu’elle exprime ce décalage des îles et cette emphase de ceux qui ont appris le français au sein de l’Alliance Israélite Universelle — fondée en 1860, entre autres, par Benjamin Crémieux, l’homme du fameux décret qui fit français les Juifs d’Algérie en 1870, et vouée à la promotion des populations juives de la Méditerranée et du Moyen Orient par l’apprentissage de la langue française.

Le grand roman totalisant Belle du Seigneur, en 1968 (mais en fait conçu dès les débuts romanesques de Cohen en 1930), les campe en bel éventail :

Les voici, les Valeureux. Voici Saltiel des Solal, l’oncle du Beau Solal, vieillard de parfaite bonté avec sa houppe de cheveux blancs, sa toque de castor posée de côté, sa redingote noisette toujours fleurie, ses courtes culottes assujetties par une boucle sous le genou, ses bas gorge-de-pigeon, ses souliers à boucles de vieil argent, son anneau d’oreille, son col empesé d’écolier, son châle des Indes qui protège ses épaules frileuses, son gilet à fleurs dans les boutons duquel il passe souvent deux doigts, féru qu’il est de Napoléon.

Nous sommes bien au théâtre, et le premier des Valeureux est particulièrement déguisé, avec sa noblesse du passé, et forcément ruinée, car Saltiel, comme tous les autres, vit dans un dénuement extrême, gagnant sa vie « en gravant, muni d’une loupe et d’une aiguille très fine, des chapitres du Deutéronome sur des marrons ou sur des os de poulet ». Tout est excessif chez ce personnage, l’élégance extravagante et la façon, non moins curieuse, de vivre. Quant aux autres, le plus jeune des Valeureux, Salomon, quintessence de bonté, est un petit bonhomme d’un mètre cinquante-sept, «aussi pauvre qu’honnête, cireur de souliers en toutes saisons, vendeur d’eau d’abricot en été et beignets chauds en hiver » ; et puis le géant Michaël, qui fut tambour-major lors de son service militaire en France, et toujours habillé en janissaire, avec

sa haute taille, ses cheveux bouclés, ses moustaches recourbées comme un croissant de boulanger, ses poings massifs, les muscles de son cou pareils à de fortes cordes, sa blanche jupe plissée qui ne descendait que jusqu’aux genoux, ses longs bas de laine blanche retenus par une cordelette rouge, ses souliers à pointe recourbée et surmontée d’un pompon rouge, sa large ceinture rouge où sortaient les crosses damasquinées de deux antiques pistolets, son petit gilet doré de soutaches et de boutons .

Cohen tenait à faire de ses Valeureux, droit issus d’un vestiaire d’opéra bouffe, un ensemble significatif de l’humain juif, le petit et le grand, le vieux et le jeune, le costaud et le minuscule, mais tous immensément pauvres. Et Mangeclous, bien sûr, qui fait tous les métiers, les plus incongrus et les plus exotiques, et

s’était acquis une brillante réputation de médecin et avait mis en vers les propriétés médicinales de la plupart des légumes et des fruits (‘’L’oignon accroît le sperme, apaise la colique ― Pour la dent ébranlée est un bon spécifique.’’) Il était, de plus, oculiste, savetier, guide, portefaix, pâtissier, gérant d’immeubles, professeur de provençal et de danse, guitariste, interprète, expert, rempailleur, tailleur, vitrier, changeur, témoin—d‘accident, etc…

Spéculateur, certes, et aussi « lavementier » avec une méthode drastique de suspension du corps exposée dans Les Valeureux. Et, en point d’orgue, voici le Juif absolu, Mattathias, archétype des avares — Cohen, avec un humour décapant, entrant allégrement dans le mythe antisémite de l’avare pour mieux le démystifier et l’abolir —,

dit Mâche-Résine, dit aussi Veuf par Économie, homme sec, calme, circonspect et jaune, pourvu d’oreilles pointues, mobiles appendices toujours à l’affût de profitables bruits. Il est manchot et son bras droit se termine par un gros crochet de cuivre avec lequel il gratte son crâne tondu lorsqu’il suppute la solvabilité d’un emprunteur.

Cet ensemble de portraits fait penser aux bandes dessinées de l’époque, tels les Pieds nickelés. Mais aussi, à l’évidence, aux personnages de Mack Sennett dont Charlot nous livre la crapuleuse galerie. Vision naïve en même temps que cynique de ces personnages, avec un art consommé de la caricature.

S’il est une leçon du roman moderne, que Cohen a retenu en lisant très tôt Don quichotte, de Cervantès, mais aussi le roman picaresque espagnol, le Swift de Gulliver et le roman anglais, ou en saluant l’avènement du roman russe, c’est qu’à l’inverse de l’idéalisme où se complaisait la littérature d’avant la Renaissance, le monde d’en bas, loin d’être oblitéré, doit prendre le dessus. Le miroir de Stendhal est promené au bas des chemins, celui de Balzac et de Zola au ras des égouts. Et c’est l’intronisation de la scatologie, si caractéristique de l’écriture d’Albert Cohen et dont les trois pôles sont la crasse, les vents et les diarrhées, avec pour l’illustrer, Mangeclous, son épouse Rébecca et les héros emblématiques du roman de Tolstoï, Anna Karénine et le prince Wronsky : Mangeclous, celui qui, enfant, a dévoré « une douzaine de vis pour calmer sa faim », d’où ce sobriquet bizarre qu’on lui donne, est surnommé aussi, à juste titre, « capitaine des vents… à cause d’une particularité physiologique dont il était vain », et dont il use en diverses occasions, notamment pour ponctuer un aphorisme, une vérité, ou clouer le bec à son interlocuteur. Quant à la crasse qui le revêt, ainsi qu’une seconde peau, elle est envahissante, le personnage allant toujours pieds nus et ne se lavant périodiquement que tous les six mois ― Albert Cohen se rappelant sûrement la blague juive de ghetto rapportée par Freud dans son ouvrage sur le trait d’esprit (Der Witz) : Moi je ne me lave que deux fois par an… que j’en aie besoin ou pas !

La scène ouvrant le chapitre 5 de Mangeclous constitue un sommet scatologique et linguistique de l’œuvre : l’épouse de 140 kilos est assise sur un pot de chambre en plein milieu de la pièce, et tout en lisant

avec avidité le cours de diverses Bourses européennes, elle s’épanche délicieusement : « Oh beauté que c’est l’huile de ricin… Et quel effet ! Moi, quand je mange trop le soir, le lendemain vite la purge !… Oh beauté que c’est la médecine, oh que c’est beau, mon œil… Oh libération dans mon ventre, oh beauté dans mes intestins, oh fin de mes eczémas, oh soulagement charmant. Oh beauté que c’est l’huile de ricin… Il n’y a pas mieux que l’huile de ricin parce que ça fait faire épais comme du ciment. Tandis que le sulfate c’est tout de l’eau qui sort seulement.

On reconnaît là la patte ou la pâte de Rabelais, et l’on se demande s’il faut y voir autre chose que ce que l’on respire en se bouchant le nez. Albert Cohen aime bien mettre dans la bouche de ses crasseux de ghetto de belles phrases de langue française et des pédanteries académiques, l’effet de contraste en ressortant d’autant mieux. Eh bien ! l’expression qui convient après cet étalage scatologique, la formule pédante qui mettra le nez du cuistre dans son caca, issue de la lecture des écrits carnavalesques de Mikhaïl Bakhtine, c’est la « dégradation de l’épopée ». Avant le roman, en effet, fut le roman en vers d’un Chrétien de Troyes, et, dans le sillage, les livres de chevalerie, les aventures épiques où le héros était toujours vainqueur et invincible, et même s’il était taillé en pièces ou coupé en deux, il y avait toujours cet onguent miraculeux qui recollait les morceaux. Bref immortels étaient Amadis de Gaule, Lancelot du Lac et les Douze Pairs de France. Alors vint le roman ― le vrai, le moderne, celui que nous connaissons depuis Don Quichotte et qui s’attache à montrer la vie d’en bas, et non plus d’en haut, du ruisseau ou de l’égout et non plus de l’empyrée, loin de l’univers des demi-dieux et près de la planète des hommes et des femmes ordinaires, avec leurs humeurs et leurs tracas et toute cette physiologie écœurante. Le premier en France à inventer cette représentation du monde et à nous toucher davantage parce que ce monde-là est bien le nôtre, est Rabelais : là, ses héros sont encore gigantesques, énormes, surhumains, mais voilà, ils ont des humeurs et la scatologie des personnages est si envahissante qu’elle noie leur grandeur épique dans un rire démolisseur. Tout comme le géant Gulliver noiera le palais de la reine lilliputienne en faisant un pipi d’abondance. De même en Espagne, Cervantès, considéré comme le véritable inventeur du roman moderne ─ par Milan Kundera, entre autres ─, s’attache à montrer les misères physiologiques de celui qui, croyant réincarner les héros de la chevalerie, collectionne plaies et bosses, en compagnie d’un écuyer des plus paysans qui, dans les moments d’effroi, n’hésite pas à faire dans son froc, et Don Quichotte, nous dit l’auteur, de se pincer le nez. Cohen a, bien entendu, lu et admiré Don Quichotte de la Manche, comme le prouve ce passage éloquent :

L’illustre Céphalonien, d’émoi, lâcha une série de vents si retentissants que les vitres de la cuisine tremblèrent, que deux chevaux s’emballèrent sur la place du Marché et qu’un chat épouvanté mordit un gros chien. Après avoir médité quelques minutes, Mangeclous s’empara du panier à salade, s’en coiffa comme d’un heaume [on retrouve là l’épisode cervantin du heaume de Mambrin, qui n’est qu’un vulgaire plat à barbe], et se précipita dans l’impasse des Puanteurs.

Nous voilà bien dans la dégradation de l’épopée. Et Albert Cohen, tout en l’illustrant, n’hésite pas à nous faire la leçon et à jouer, sans avoir l’air d’y toucher, au théoricien du roman moderne.

C’est là que se situe la grande leçon esthétique de Mangeclous qui ne s’en prend rien de moins qu’au grand Tolstoï et à ses héros sublimes. Le jeu de massacre est évident :

Que vienne le romancier qui montrera le prince Wronsky et sa maîtresse adultère Anna Karénine échangeant des serments passionnés et parlant haut pour couvrir leurs borborygmes et espérant chacun que l’autre croira être seul à borborygmer. Qu’il vienne le romancier qui montrera l’amante changeant de position ou se comprimant subrepticement l’estomac pour supprimer les borborygmes tout en souriant d’un air égaré et ravi… Qu’il vienne, le romancier qui nous montrera l’amant, prince Wronsky et poète ayant une colique et tâchant de tenir le coup, pâle et moite, tandis que l’Anna lui dit sa passion éternelle.

Dans la dérision du romantisme et la dégradation de l’épique Albert Cohen, à tous égards, est un maître.

Le thème majeur, qui court tout au long de cette farce romanesque, est celui de l’exil, de la diaspora. Ici on ne manque jamais de mentionner la chute de Jérusalem, et le mur de la maison de Mangeclous garde une partie non crépie et non peinte en souvenir de la destruction du Temple. Quant à la carte de visite de Saltiel, éternel passeur de frontières, elle s’inscrit, dérisoire et éloquente, sur le carton de sa valise, riche de toutes ces indications nomades :

Warszawa. À désinfecter ― Montevideo. Quatrième classe ― Indésirable ― À refouler ― Hôtel-Pension des Navigateurs Brazzaville ― Cairo ― Oslo. À diriger sur le lazaret ― Saigon.

C’est que l’être juif est en conflit incessant avec le monde où nous sommes, le monde de la diaspora. La situation lamentable des communautés juives fait pleurer nos Valeureux. Hitler se profile déjà dans Mangeclous en 1938, à travers cette étonnante prière de Saltiel :

Ô Éternel…, si cet Hitler est bon et agit selon Tes principes, fais-le vivre cent six ans dans la joie. Mais si Tu trouves qu’il agit mal, eh bien transforme-le en Juif polonais sans passeport !

Bien entendu, les pages publiées par la suite, après la 2nde Guerre mondiale, feront la place la plus douloureuse à la Shoah. Notons qu’en 1938, Albert Cohen avait déjà cette idée que Charlie Chaplin allait exploiter dans le Dictateur, celle du travestissement, si l’on veut bien se souvenir du barbier juif du ghetto qui, sosie de Hitler, prendra la place du Führer à la fin du film pour lancer un message de paix universelle et abolir l’abomination nazie. Eh bien, ce stratagème naît déjà dans l’esprit fertile de Mangeclous qui imagine de se grimer « de manière à lui ressembler et je commande tout et j’ordonne qu’il faut nous aimer ». Mais si ça ne marche pas, alors Mangeclous échafaude, dans Belle du Seigneur, un plan plus mordant — Albert Cohen avait sûrement vu Une vie de chien, de Chaplin :

Acheter des chiens enragés à l’Institut Pasteur pour les introduire secrètement en Allemagne afin qu’ils mordent quelques Allemands qui, pris de rage à leur tour, mordront d’autres Allemands et ainsi de suite jusqu’à ce que tous ces maudits se mordent les uns les autres.

Et puisqu’on en est encore et toujours à Charlot, comment ne pas privilégier le thème de L’émigrant, où le Tramp, rejeté par les deux frontières en est réduit, finalement, à marcher un pied dans chacune, dans l’un et l’autre pays et donc dans aucun, éternel émigré, repoussé, rejeté, marginalisé, thème si juif qu’il fera écrire, aux glossateurs malveillants d’extrême droite en France que tout l’art de Charlot est juif et respire le Juif. Bel hommage pour le fils de Hannah Harriet, sa mère, qui semble avoir fait partie de la « famille ». Les Valeureux sont tous, individuellement et globalement, des émigrants. Accoutrés d’une façon si étrange, montrés du doigt, rejetés, et jamais stables, archétypes des Juifs sans patrie ni frontière…, mais qui sauront, plus tard, participer modestement à l’édification de l’État d’Israël. Mangeclous troquera alors son déguisement britannique ― haut de forme, cannes de golfe et tennis ― pour l’habillement plus pratique du boy-scout. Rappelons que, avec sa conscience aiguë du drame de l’apatride, Albert Cohen, fonctionnaire à la Société des Nations et conseiller juridique auprès du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, à Londres, est aussi l’auteur d’un document qui n’a rien de fictionnel : la délivrance d’un titre de voyage aux réfugiés apatrides, le plus souvent des Juifs, qui est un véritable passeport de trente-deux pages, adopté le 15 octobre 1946, et qu’Albert Cohen qualifiera de « mon plus beau livre ».

Mais, à l’image de leur auteur, les Valeureux sont d’indécrottables hommes de la diaspora. Albert Cohen, on le sait, se vit offrir en 1950, par Haïm Weizman, 1er président de l’État d’Israël, un poste d’ambassadeur, qui lui aurait été donné au terme d’une formation d’un an en Israël, au cours de laquelle il apprendrait l’hébreu, mais il refusa et préféra l’exil douillet de Genève. L’homme de Corfou finira, donc, ses jours dans la douce froidure de Genève sans jamais cesser de rêver aux senteurs et aux douceurs méditerranéennes : pas une page qui n’en soit imprégnée. L’État d’Israël pouvait-il prétendre, aux yeux de Cohen, au statut de paradis des êtres diasporiques ? Mangeclous y répond dans Les Valeureux :

Mangeclous m’a dit, en se tenant la barbe d’un air de compétence que, dans cet État Juif, il n’y aurait bientôt plus de Juifs à force d’être heureux et normaux ! Car, d’après lui, le bonheur rend stupide et sans génie de cœur ! À quoi je lui ai répliqué que le destin de notre peuple étant d’avoir des Tribulations, Traverses et Malencontres de génération en génération, nous en aurons sûrement aussi dans notre État Juif et, par conséquent, tout ira bien, sans danger de bonheur ni péril de sécurité, et ne te fais pas de soucis, cher Mangeclous, nous resterons Juifs même en terre d’Israël, et sache que si l’Éternel nous favorise de désagréments et d’ennemis deux ou trois fois par siècle, c’est justement pour nous maintenir en bonne forme israélite !

Comment qualifier ce ton ? Amertume ou dérision ? Révolte ou tristesse ? Un bel humour, en tout cas. Et ces trois mots en milieu de diatribe, « Tribulations, Traverses et Malencontres », emphatisés par une triple majuscule, douloureuse trinité pesant sur la nuque roide de la « race milliardaire », s’inscrivent bel et bien dans l’héritage rabelaisien, source de cette écriture. Avec, comme chez l’illustre représentant de la médecine par le rire, dans la gorge secouée d’éclats, une grande sagesse de désabusement.

Comment s’étonner, dès lors, que ce désabusement débouche, sur le tard, sur un profond pessimisme ? Des écrits antérieurs à la 2nde Guerre mondiale, Solal et Mangeclous, avec toutes les clowneries que l’on sait, à la gravité des livres qui ont suivi, Les Valeureux et Belle du Seigneur, en passant par les essais émouvants, outrés, révoltés, douloureux de Livre de ma mère et Ô vous frères humains, ou pieux comme l’ultime opus, Carnets, nous mesurons clairement ce passage : le ton est volontiers grinçant, la pique méchante, l’ironie cinglante, et la noirceur d’âme triomphante. Non, Albert Cohen n’est pas seulement cet écrivain comique dont on a célébré la faconde. Bien qu’ils aient partagé une grande amitié et une complicité certaine en leur adolescence, Albert Cohen n’est pas Marcel Pagnol. Il y a chez lui une dimension inexistante chez ce dernier : la tragédie. Cette tragédie juive dont il fut, en tant que fonctionnaire international, un spectateur de premier rang, angoissé et traumatisé. Il n’est pas inutile de rappeler qu’Albert Cohen, en prenant sa retraite, choisit de vivre reclus au 7ème étage d’un immeuble genevois, derrière une porte munie de plusieurs verrous, terré et craintif, et ne connaissant qu’à la fin de sa vie les feux des projecteurs. Avec une lucidité qui étonne par sa force au crépuscule de sa vie, il a pu, donc, prévoyant que nous entrions dans une longue et incertaine période de troubles, de conflits insolubles, de caïnisme généralisé, de haine antisémite proliférante et de planète en folie, déclarer posément, tranquillement, catégoriquement dans une Radioscopie (France Inter) à Jacques Chancel : « Il n’y aura pas de 3ème millénaire » (cf. Jacques Chancel, Radioscopie, « Albert Cohen », Paris, Editions du Rocher, 1999). Et nous sommes là à relever sa phrase et ce défi, et puisant, peut-être, dans une des dernières œuvres du XXème siècle au souffle humaniste, quelque raison d’espérer, tout comme il a voulu plonger le protagoniste de Solal dans la tragédie, certes, tout en soulevant une brume d’incertitude sur sa mort véritable. Alors, si nous croyons encore que Sol ― le Juif de lumière ― n’a pas plongé dans l’abîme, peut-être, avec Cohen, nous prendrons-nous au jeu de la transcendance et de l’absolu, et saurons-nous nous attacher, comme un ultime enjeu, à ce

Seigneur ensanglanté au sourire rebelle qui allait, fou d’amour pour la terre et couronné de beauté, vers demain et sa merveilleuse défaite.

Il reste de cette lecture un rire, un rire grinçant et jamais rose, comme celui qui secoue les côtes du cinéphile pleurant et riant aux aventures misérables et tendres du Kid ou des Temps Modernes. Le rire est vie, « pour ce que rire est le propre de l’homme », disait Rabelais, et Mangeclous, qui nous fait tant rire, est toujours tenté par le suicide, l’oncle Saltiel aussi, tant leur misère est grande, et leur manque d’espoir. N’était Solal, le neveu miraculeux et riche, celui qu’on appelle Sol, qui en espagnol signifie « soleil ». Albert Cohen, en 1969 dans Les Valeureux, justifie ainsi toute son œuvre, réunissant en une même pâte Israël et le peuple juif, l’exil et le royaume, le ghetto et le yichouv, et rattachant son encre à celle qu’il a tant aimée, sa génitrice :

Ma plume s’est arrêtée et j’ai vu soudain mon peuple en terre d’Israël, adolescent d’un auguste passé surgi, antique printemps, virile beauté révélée au monde. Louange et gloire à vous, frères en Israël, vous, adultes et dignes, sérieux et de peu de paroles, combattants courageux, bâtisseurs de patrie et de justice, Israël israélien, mon amour et ma fierté. Mais qu’y puis-je si j’aime aussi mes Valeureux qui ne sont ni adultes, ni dignes, ni sérieux, ni de peu de paroles ? J’écrirai donc encore sur eux, et ce livre sera mon adieu à une espèce qui s’éteint et dont j’ai voulu laisser une trace après moi, mon adieu au ghetto où je suis né, ghetto charmant de ma mère, hommage à ma mère morte.

Un dernier trait d’union. Charlot dans Le dictateur, son seul film d’inspiration juive, donne à son actrice préférée Paulette Godard le nom de Hannah. Le prénom de sa mère…

On ne peut tout dire de l’immense matière de cette somme romanesque, véritable lave en fusion des passions humaines, où l’amour est perçu et présent comme le nombre d’or de l’« antinature » — celle qui nous sauve de la bestialité et de la barbarie — dans le volcan d’une écriture dont l’ardent jaillissement inonde toutes ces pages d’un gigantesque bonheur de lecture.

Un dernier mot. Deux années durant, le comité Nobel me fit l’honneur (parmi quelques milliers de personnes) de me consulter pour que je propose le nom d’un écrivain digne de recevoir son prix de Littérature. Mais je n’ai pas eu de chance et mon choix a fini au panier : en 1980 j’avais proposé Milan Kundera et en 1981 Albert Cohen. Année fatale pour ce dernier : le 15 octobre 1981 le prix Nobel de Littérature alla à Elias Canetti, un autre Séfarade, un autre grand écrivain et qui, lui aussi, se souvenait encore de l’espagnol de ses ancêtres (venus de Cañete, province de Cuenca, d’où provient son patronyme). Un autre, bien plus puissant que moi, avait également proposé la candidature du Corfiote, François Mitterrand, mais rien n’y fit. Et Albert Cohen, déçu, frustré, amer, son cœur le lâcha deux jours après, le 17 octobre 1981.

Aujourd’hui, quarante ans après, Albert Abraham Cohen est immensément présent.

© Albert Abraham Bensoussan

Source: Marc Brzustowski. https://terre-des-juifs.com/

Ce site traite de l’actualité et des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, de la société israélienne et de la diaspora juive

Poster un Commentaire