On croit toujours que les grandes affaires commencent par une trahison. En réalité, elles commencent souvent par un effacement. Un mot qui disparaît. Une phrase qu’on ne prononce plus. Une responsabilité qu’on range dans un tiroir, avec l’idée vague qu’on la ressortira plus tard. Plus tard n’arrive jamais.

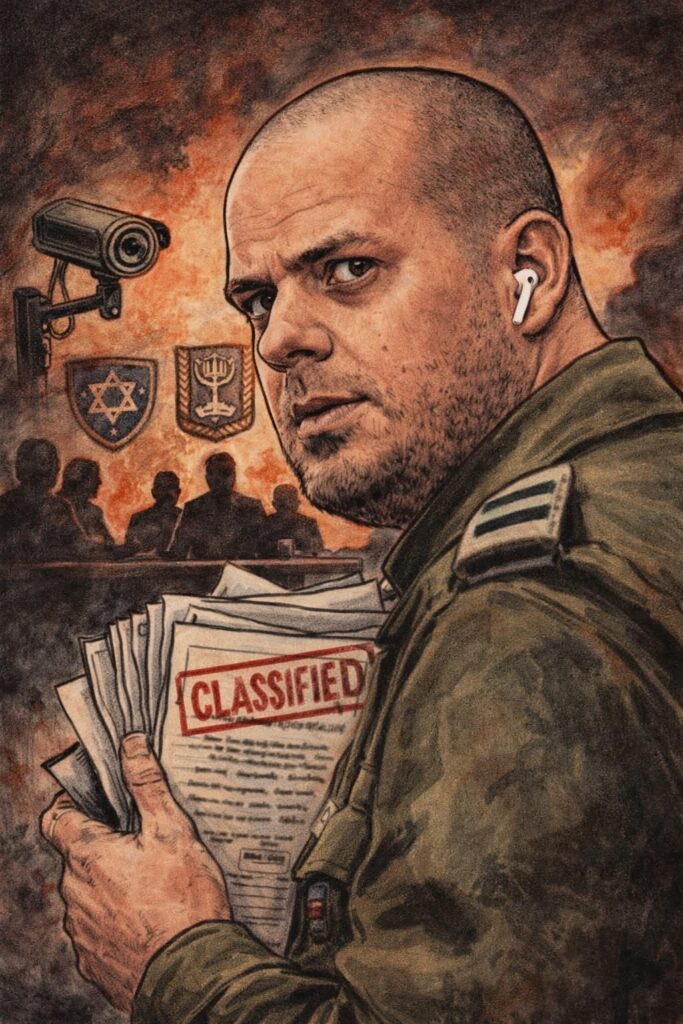

L’affaire Eli Feldstein n’est pas d’abord une histoire de fuite. C’est l’histoire d’un mot rayé du lexique politique israélien après le 7 octobre. Ce mot, ancien, presque biblique, trop simple pour être confortable, c’est la responsabilité.

Feldstein n’est pas un conspirateur de roman noir. Il n’a pas le profil. Il est de cette génération de serviteurs de l’État formés à parler juste, à parler vite, à parler utile. L’armée, les cabinets, les couloirs. Il sait que le pouvoir moderne ne se maintient pas par la force, mais par la narration. Lorsqu’on le fait entrer, au tout début de la guerre, dans l’intimité du sommet, on ne lui confie pas une stratégie. On lui confie un climat.

Sa première mission, dira-t-il plus tard, n’est ni Gaza ni les otages. Elle est intérieure. Faire en sorte que la question ne se pose plus. Que le pays ne demande pas qui répond de l’effondrement. Il rédige un texte. Il y glisse le mot interdit. On le retire. Sans discussion. Sans nuance. La phrase ne passera pas. Le langage est déjà sous contrôle.

À partir de là, tout s’enchaîne avec une logique presque implacable. Quand Feldstein reçoit un document classifié du renseignement militaire, il sait ce qu’il tient. Pas une vérité stratégique. Une arme narrative. Le document dit que le Hamas ne veut pas d’accord. Peu importe qu’il soit ancien, partiel, discutable. Ce qu’il permet, c’est de fermer le débat. De dire : voyez, ce n’est pas nous. C’est eux. Toujours eux.

La censure militaire bloque. Qu’à cela ne tienne. Le texte part à l’étranger. L’Allemagne fera l’intermédiaire. Le journal Bild publie. Israël reprend. La boucle est bouclée. Le récit est sauf. Les critiques sont délégitimées. Et dans un message bref, presque affectueux, un conseiller écrit : “le boss est content”.

Rien n’est plus glaçant qu’une satisfaction exprimée à voix basse.

Quand l’enquête commence, quand l’État regarde enfin ses propres traces, une scène digne d’un mauvais film surgit. Un parking souterrain. Une rencontre nocturne. Une phrase lourde de sous-entendus : “je peux arrêter ça”. Feldstein dira l’avoir entendue. Le responsable visé niera. Peu importe, encore une fois, qui dit vrai. Le vrai scandale est ailleurs : dans l’idée même que l’on puisse croire une telle chose possible.

Puis vient le reste. Le Qatar. Les messages fabriqués. Les sources imaginaires. Les journalistes instrumentalisés. Les circuits financiers sinueux, expliqués après coup comme des commodités fiscales. Le même scénario se répète. D’abord, rien n’existe. Ensuite, tout est justifié. Enfin, tout est nié.

Arrêté, inculpé, assigné à résidence, Feldstein devient ce que le système produit toujours à la fin : un fusible. Trop proche pour être ignoré. Trop encombrant pour être protégé. Certains le défendent au nom de la loyauté. D’autres l’accablent au nom de la loi. Entre les deux, une société fracturée, incapable de mener une enquête sans se soupçonner elle-même de trahison.

Quand il parle, enfin, Feldstein ne se pose pas en héros. Il ne demande pas la clémence. Il décrit. Il raconte un pouvoir obsédé par le contrôle du récit, inquiet non pas de ses erreurs mais de leur formulation. Il évoque un Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui refuse certaines images, qui fuit certaines questions, non par cruauté, mais par conviction tragique que le doute affaiblit l’État.

C’est là que le drame devient universel. Car ce raisonnement, on l’a vu ailleurs. Dans d’autres guerres. Sous d’autres drapeaux. Toujours avec les mêmes conséquences. Quand la responsabilité disparaît, la vérité devient un danger. Quand la vérité devient un danger, le mensonge devient un outil. Et quand le mensonge devient un outil, l’État commence à craindre ses propres citoyens plus que ses ennemis.

Feldstein n’est pas l’affaire. Il en est le symptôme. Le visage humain d’un système qui préfère supprimer un mot plutôt que d’affronter ce qu’il implique. Un système qui croit se protéger en neutralisant la question morale, alors qu’il se vide de l’intérieur.

Les nations ne tombent pas toujours sous les coups de l’ennemi. Parfois, elles s’abîment dans le silence qu’elles organisent autour de leurs fautes. Et quand la responsabilité devient imprononçable, ce n’est pas seulement un mot qui meurt. C’est le cœur même de la politique.

© David Castel