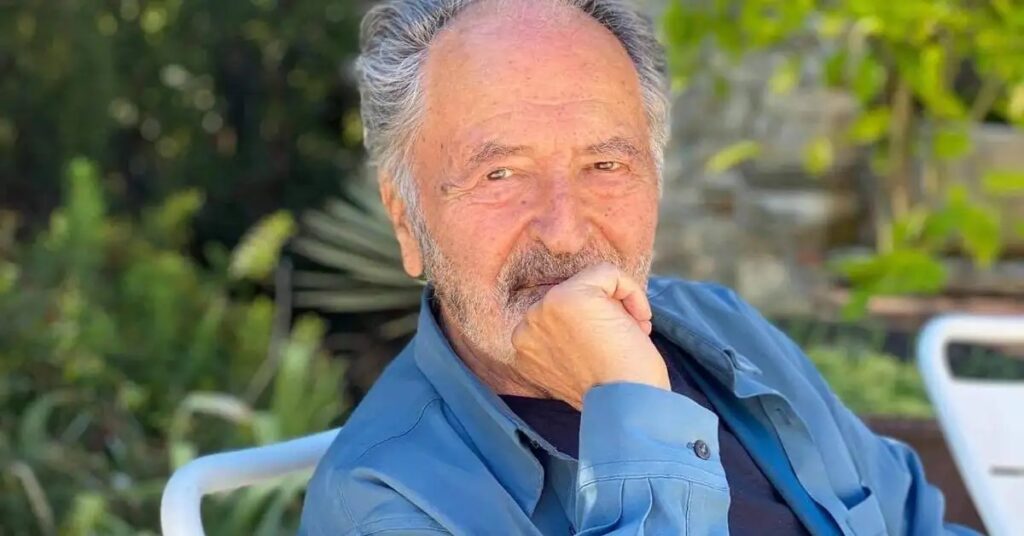

Par Charles Rojzman

L’infamante qualification de génocide appliquée à la guerre menée par l’armée israélienne à Gaza ne relève pas d’un simple excès rhétorique, ni d’une déformation passagère de l’opinion. Elle constitue un symptôme majeur d’un déplacement idéologique qui travaille nos sociétés depuis plusieurs décennies. Cette accusation ne surgit pas dans le vide : elle est l’aboutissement d’un patient travail de propagande islamiste, relayé par des réseaux militants occidentaux, qui ont su recycler les catégories les plus sensibles de notre mémoire collective pour les retourner contre ceux qui en furent les victimes.

Dès avant le 7 octobre, le vocabulaire était en place. Gaza était décrit comme un « camp de concentration à ciel ouvert ». Israël, dans son ensemble, était assimilé à un système d’« apartheid » voué à l’« extermination » d’un peuple. Le lexique de la Shoah, celui de l’Afrique du Sud, celui du colonialisme, étaient amalgamés et mobilisés dans une logique d’accusation permanente. L’efficacité de cette stratégie tient à une vérité simple : elle ne vise pas à décrire la réalité, mais à s’emparer du langage symbolique le plus chargé d’émotion dans l’histoire européenne pour imposer une vision de l’événement.

La force performative du langage

Nous sommes ici devant une mutation essentielle : la guerre des mots précède et conditionne la guerre des images. Dire qu’Israël commet un génocide, ce n’est pas seulement qualifier une action militaire, c’est transformer le statut moral de l’État juif. C’est le déplacer de la catégorie des victimes de l’Histoire à celle des bourreaux universels. Le terme, par sa charge, produit une bascule automatique dans les esprits. Il ne s’agit pas de discuter la véracité de l’accusation : le mot suffit à fabriquer une croyance.

L’opinion publique occidentale, surtout dans les classes éduquées, se trouve particulièrement réceptive à ce discours. Parce que la mémoire de la Shoah constitue un fondement moral de l’Europe d’après-guerre, toute reprise de son vocabulaire active immédiatement un réflexe compassionnel. Peu importe la réalité des faits sur le terrain ; le récit linguistique s’impose comme une vérité.

La culpabilité comme ressort politique

Ce qui rend possible une telle inversion, c’est l’énorme poids de la culpabilité historique en Occident. La mémoire de l’extermination des Juifs, devenue en partie norme morale et ciment identitaire de nos démocraties libérales, s’est progressivement déplacée vers un universalisme compassionnel où toute souffrance visible dans le présent peut être mise en parallèle avec le martyre absolu du XXe siècle.

Ainsi, une guerre asymétrique, où Israël se confronte à un adversaire caché dans les souterrains et au milieu des habitations civiles, devient dans le miroir déformant de l’opinion une réédition de l’entreprise nazie. Ce raccourci saisissant ne relève pas d’une analyse, mais d’une substitution : on fait passer le vécu de la mémoire européenne avant la compréhension du réel moyen-oriental.

Le consentement des « juifs compassionnels »

Un signe particulièrement frappant de cette dérive réside dans l’écho qu’elle trouve parmi certains Juifs eux-mêmes. Animés par un souci sincère de ne pas voir leur identité associée à la violence, soucieux de rester du « bon côté » de la conscience morale occidentale, ils reprennent à leur compte la dénonciation d’Israël. Ils disent leur « honte », parfois leur « désolidarisation ». Ce phénomène ne peut se comprendre que dans le cadre d’une mutation plus large : l’intériorisation, par une partie des élites juives occidentales, du soupçon permanent qui pèse sur Israël.

C’est là le triomphe de la stratégie idéologique adversaire : lorsque l’accusation est reprise par ceux qu’elle vise, elle cesse d’être contestable. Elle devient l’évidence morale du temps.

Une guerre perdue sur le terrain du sens

On mesure alors la gravité du problème. Israël mène une guerre difficile, dont la complexité échappe à la logique manichéenne : combat contre un ennemi dissimulé, enraciné dans la population civile, qui fait de celle-ci son bouclier et son arme. Mais cette réalité ne parvient pas à franchir l’écran des représentations. Dans l’ordre du sens, la bataille est d’ores et déjà perdue : l’image de l’État génocidaire s’impose comme la clé d’interprétation dominante.

Le paradoxe est cruel. Au moment où Israël affronte un mouvement islamiste qui, dans ses textes fondateurs, revendique explicitement l’extermination des Juifs, c’est lui qui se voit accusé d’exterminer. Inversion glaçante, mais terriblement efficace.

Conclusion : la perversion d’une mémoire

Ce qui se joue ici, c’est une perversion majeure de la mémoire collective occidentale. La Shoah, au lieu de constituer un garde-fou contre l’antisémitisme, est instrumentalisée pour lui offrir une nouvelle légitimité. L’usage inflationniste du mot « génocide » n’est pas seulement une erreur conceptuelle ; c’est l’arme la plus redoutable d’une guerre idéologique qui vise à délégitimer Israël jusqu’à son existence même.

Et il faut le dire avec gravité : cette arme ne triomphe que parce qu’elle trouve un terreau favorable dans nos sociétés, travaillées par la culpabilité, séduites par les simplifications morales, et de plus en plus incapables de penser la complexité des conflits réels.

© Charles Rojzman

En vente chez FYP Éditions :

En ligne, aux adresses suivantes :