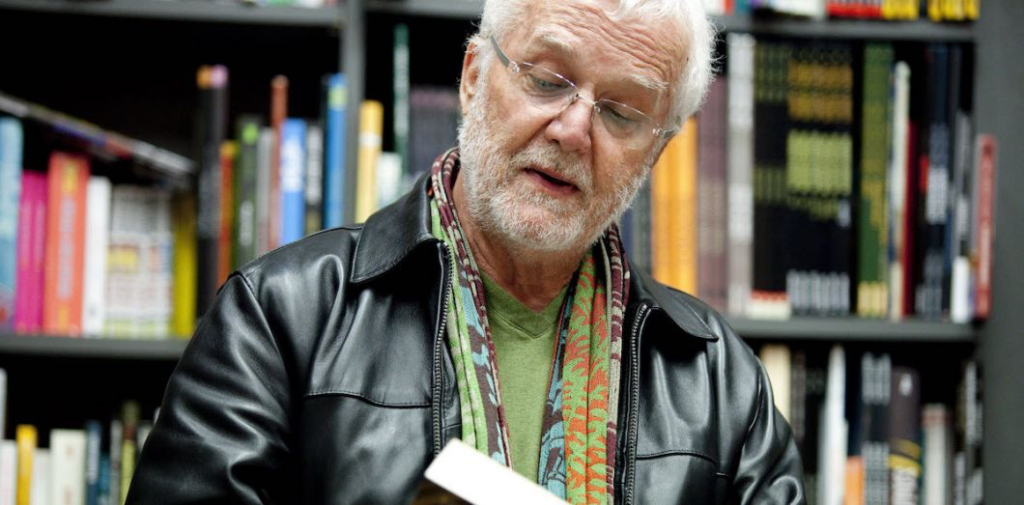

[BLOG You Will Never Hate Alone] L’un des écrivains américains les plus importants de sa génération vient de mourir. J’ai eu la chance de le côtoyer un peu. Il était aussi modeste et chaleureux que ses romans étaient parfaits.

Je me souviens que la première fois où j’ai lu un roman de Russell Banks, c’était lors de mon service militaire –ce devait être Hamilton Stark. J’ai oublié l’année exacte. Peut-être en 1990. Peu de temps avant, dans l’insouciance de mes 20 ans, j’avais écrit à l’attachée de presse d’Actes Sud pour lui demander s’il n’y avait pas moyen de recevoir des services de presse, notamment des romans d’auteurs américains.

Je venais de découvrir Paul Auster, je n’avais pas un rond, je n’avais encore rien écrit, pas même un article; à chaque fois que j’allais à la Fnac, d’un œil gourmand, je découvrais leurs dernières nouveautés, amer d’être trop pauvre pour me les offrir.

J’ignore ce que j’ai bien pu lui raconter dans cette lettre; toujours est-il que Evelyne Chanet, l’attachée de presse, m’a proposé de passer la voir. C’était les débuts d’Actes Sud. Le service de presse était situé rue de Savoie, au sixième étage, sous les toits, dans une sorte de chambre de bonne transformée en bureau. J’en suis reparti les mains pleines de livres, dont ceux de Don DeLillo et de Russell Banks.

Et donc, pendant un week-end où j’étais de garde à l’École militaire –j’avais eu la chance d’être pistonné–, j’ai lu presque d’une traite Hamilton Stark. A moins que ce ne fut Continents à la dérive . Ou les deux à la fois. Je sais juste que j’ai été conquis. J’avais trouvé une sorte de maître.

Plus tard, je me souviens que l’un de mes premiers papiers écrits pour le cahier livres de Libération concernait l’un de ses romans, Affliction ou De beaux lendemains , je ne saurais le dire avec certitude. Le papier est paru quand j’étais à la montagne. Un jeudi matin, je suis allé chercher le journal à la librairie du village. Je n’ai pas attendu d’être rentré pour l’ouvrir. Il neigeait et entre deux rafales de vent, j’ai découvert que le rédacteur en chef, pour des raisons de place, avait tronçonné mon article.

Il manquait plusieurs paragraphes, si bien qu’on n’y comprenait plus grand-chose sauf que Russell Banks avait écrit un chef-d’œuvre absolu, un roman qui compterait dans les lettres américaines. À ce sujet, je n’ai pas changé d’avis. Que ce soit Affliction ou De beaux lendemains, Afflictionsurtout, ce sont deux livres parfaits d’une ampleur romanesque absolument grandiose. D’authentiques classiques.

Quand son suivant – Sous le règne de Bone – est sorti, j’ai déjeuné avec lui dans un restaurant du quartier latin, pas loin du siège d’Actes Sud. Je ne devais pas en mener large, mais Banks était une crème d’homme qui débordait de gentillesse et de chaleur humaine, avec un rire énorme qui le secouait tout entier. Et des yeux qui pétillaient de malice comme s’ils riaient du tour pris par sa vie.

Il n’était pas destiné à devenir un écrivain, mais qui l’est? Et de l’être devenu devait lui apparaître comme une sorte de blague métaphysique conçue par je ne sais quelle divinité abreuvée de bourbon de contrebande.

J’ignore de quoi on a bien pu parler. J’imagine que j’ai dû bafouiller deux, trois questions que sa volubilité naturelle a transformé en de longs monologues ponctués d’éclats de rire. On dit souvent qu’il ne faut jamais rencontrer ses héros. Avec Russell Banks comme avec Paul Auister, c’était tout le contraire. De les côtoyer pendant quelques heures les rendait encore plus attachants, encore plus indispensables à mon existence comme deux grandes figures fraternelles qui me montreraient la voie à emprunter.

En 1996, j’ai publié mon premier roman, Date City. Évidemment, il est sorti chez Actes Sud. Où d’autre? Lors de la parution de mon troisième livre, Loin de quoi?, j’ai eu l’honneur d’être invité au Marathon des mots , à Toulouse. Russell Banks était aussi de la partie. Nous avons dîné ensemble avec quelques autres convives. Comme je le connaissais déjà un peu, on m’avait installé à ses côtés.

J’imagine sans peine la fierté qui devait être la mienne. Si je n’étais pas devenu son égal –grand Dieu, comment l’aurais-je pu?!– en une décennie, j’avais été d’abord son lecteur puis son critique et désormais, en quelque sorte, son confrère. Le dîner s’est prolongé tard dans la nuit toulousaine. On était en terrasse, un soir de juin 2005.

À cette époque, je buvais encore, si bien que ma timidité naturelle ne m’a pas empêché de parler de tout et de rien avec lui. À un moment, je lui ai demandé ce qu’il lui avait pris d’aller à Ramallah manifester auprès de José Bové. Un piège!, s’est-il exclamé; sans trop savoir comment, sans comprendre de quoi il retournait exactement, il s’était retrouvé embringué dans cette manifestation des plus baroques. Puis probablement pour me rassurer, même s’il continuait de soutenir la cause palestinienne, il a tenu à me préciser que ses trois filles étaient juives puisque leur mère, une de ses quatre épouses, l’était aussi. Et il a éclaté de rire. Et moi avec.

Je l’ai revu en 2008, pour la sortie de La Réserve, peut-être son roman le moins abouti même s’il faut toujours se méfier des impressions ressenties à la première lecture. Une soirée avait été organisée en son honneur au Théâtre de l’Odéon. Tom Novembre avait lu quelques passages du livre. La soirée s’était poursuivie dans une brasserie du boulevard Saint-Germain où j’avais été convié.

Son traducteur Jean-Pierre Furlan était là aussi, et je me souviens très bien qu’il s’est énervé après que j’eus raconté à Russell Banks la réponse apportée par Samuel Beckett à la question posée dans un hors-série de Libération, «Pourquoi écrivez-vous?». «Bon qu’à ça», avait répondu l’écrivain irlandais là où d’autres s’étaient épanchés sur des pages et des pages. Furlan trouvait qu’on en faisait trop avec cette anecdote. Je ne sais plus quelle était sa théorie, mais je n’étais pas d’accord et on s’est gentiment disputés.

J’ai encore revu Russell Banks lors de deux rencontres en librairie et à chaque fois, il trouvait toujours du temps pour venir échanger quelques mots avec moi. Jamais je n’ai senti chez lui la moindre condescendance; c’était même le plus fraternel des hommes. Une sorte de grand enfant à l’air roublard qui viendrait de chaparder quelques bonbons sous les yeux plus ou moins attendris de la boulangère.

La dernière fois que je l’ai revu, c’était à Vancouver, où j’avais élu domicile. Lors de la séance de signature, avec mon exemplaire de Lost memory of the skin (Lointain souvenir de la peau), je m’étais approché de la table où il signait. Machinalement, il s’est emparé du livre et au moment de me demander mon nom, il a levé les yeux… «What the hell are you doing here, Laurent?!!!»

Et là, c’est moi qui ai éclaté de rire!

© Laurent Sagalovitsch

Poster un Commentaire